Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist die vorausschauende Risikovorsorge eine besonders wichtige, in ihrer Bedeutung wachsende Aufgabe der Raumordnung. Sie kann dazu beitragen, die Siedlungsentwicklung gezielt in Bereiche zu lenken, in denen mit dem Klimawandel einhergehende Gefahren nicht oder nur in einem beherrschbaren Maße bestehen. Und sie kann dafür sorgen, dass erkennbare Gefahrenbereiche möglichst von Siedlungstätigkeit freigehalten werden. Zu den Gefahren, die in Planungsprozessen zu berücksichtigen sind, zählen Massenbewegungen wie Steinschlag, Felsstürze oder Rutschungen und Erdfälle sowie – an den Küsten und auf den Inseln – Sturmfluten. Diese Gefahren können regional infolge des Klimawandels steigen, wenn extreme Wetter- und Witterungssituationen in ihrer Häufigkeit und Intensität zunehmen.

Gemeinsam mit dem fachrechtlichen Hochwasserschutz muss die Raumordnung ein besonderes Augenmerk auf die Hochwassergefahr an Flüssen und Bächen legen und den vorbeugenden Hochwasserschutz konsequent umsetzen.225 Mit dem fortschreitenden Klimawandel ändert sich das Niederschlagsgeschehen, und die Gefahren von Hochwasserereignissen steigen: Sie können zum einen häufiger auftreten und zum anderen, wie sich zuletzt im Jahr 2021 drastisch gezeigt hat, sehr heftig ausfallen (siehe Indikatoren WW-I-3 und WW-I-4).

Der Verlauf von Hochwasserereignissen und ihr Schadenspotenzial werden maßgeblich auch durch das Handeln des Menschen früher und heute beeinflusst. So sind etwa in vielen Flussgebieten in früheren Zeiten natürliche Überschwemmungsgebiete durch Deich- und Flussausbaumaßnahmen weggefallen. Viele Flussläufe wurden verkürzt und die Fließgeschwindigkeit der Flüsse dadurch erhöht. Bei Hochwasser konzentriert sich der Abfluss vieler Zuflüsse daher heute schneller in einem Flussbett, die Hochwasserwellen sind im Vergleich zu früher oft steiler, ihre Laufzeiten kürzer. Die Gefahr der Schäden durch Hochwasser ist dadurch gestiegen. Auch wurden im Schutz der Deiche hohe materielle Werte in Gebieten errichtet, die ehemals den Flüssen als Überschwemmungsflächen zur Verfügung standen. Reicht der Hochwasserschutz nicht aus und trifft ein Hochwasser diese Siedlungen oder Industriegebiete, entstehen mitunter sehr hohe Schäden (siehe Indikator BAU-I-5).

Der Schutz vor Hochwasserereignissen ist im WHG gemäß den Vorgaben der HWRM-RL geregelt. In Deutschland sind darüber hinaus an Binnengewässern zur Flächenvorsorge Überschwemmungsgebiete verbindlich auf der Grundlage eines statistisch einmal in hundert Jahren zu erwartenden Hochwassers (HQ100) festzusetzen, in denen spezielle Schutzvorschriften einzuhalten sind. In diesen Gebieten sind sowohl die Ausweisung von neuen Baugebieten im Außenbereich in Bauleitplänen als auch die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen untersagt beziehungsweise nur in Ausnahmefällen zulässig. Seit dem Jahr 2018 sind zudem Hochwasserentstehungsgebiete auszuweisen, in denen bestimmte Änderungen der Flächennutzung – zum Beispiel die Umwandlung von Grünland zu Ackerland oder von Auwald in eine andere Nutzungsart – einer Genehmigung bedürfen.

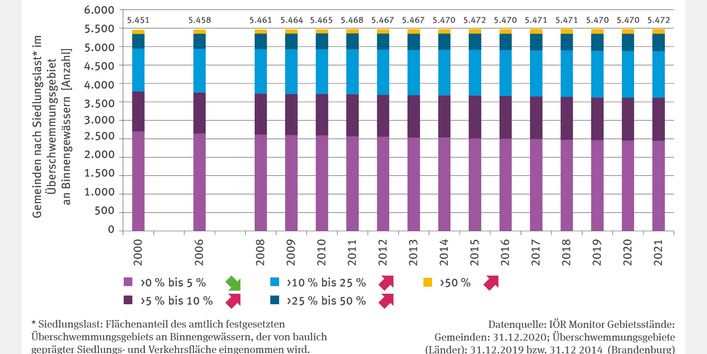

In der Vergangenheit wurden in vielen Überschwemmungsgebieten an Binnengewässern bereits bauliche Anlagen wie Verkehrsinfrastrukturen, industrielle und gewerbliche Anlagen sowie Wohngebäude errichtet. So sind gemäß dem Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung226 des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in rund der Hälfte aller Gemeinden in Deutschland heute Teile von Überschwemmungsgebieten bebaut. Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen rund 20 Jahre ist festzustellen, dass zwar die Anzahl dieser Gemeinden insgesamt weitgehend konstant blieb, sich aber die Verteilung auf die verschiedenen Kategorien des Bebauungsgrades veränderte: Die Anzahl an Gemeinden mit weniger als 5 % baulich geprägter Siedlungs- und Verkehrsfläche in Überschwemmungsgebieten ging signifikant zurück, in allen anderen Klassen stieg ihre Anzahl signifikant an. Das bedeutet, dass das Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche (siehe Indikator RO-R-5) auch vor den Überschwemmungsgebieten nicht haltmachte. Vielmehr nahm die baulich geprägte Siedlungs- und Verkehrsfläche dort um rund 100 km² zu, ein Zuwachs von knapp 13 %.

Nach der geltenden Gesetzeslage sollte eine weitere Ausdehnung der baulich geprägten Siedlungs- und Verkehrsfläche in Überschwemmungsgebieten auf Ausnahmefälle begrenzt sein. Das kontinuierliche Wachstum der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass trotz bekannten Hochwassergefahren nach wie vor ein hoher Siedlungsdruck auf diese Flächen besteht. Anhand der vorliegenden Zahlen sind zwar keine Aussagen möglich, inwieweit andere Gefahren wie Massenbewegungen oder Sturmfluten bei der Siedlungsentwicklung Berücksichtigung finden, zumindest mit Blick auf den Hochwasserschutz scheinen aber verstärkte Anstrengungen auch von Raumordnung, Regional- und Bauleitplanung notwendig, um die Siedlungsentwicklung vorsorgend zu steuern und zu gestalten.

225 - ARGE BAU – Bauministerkonferenz – Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Ministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren der Länder (Hg.) 2018: Handlungsanleitung zur Hochwasservorsorge und zum Hochwasserschutz in der Raumordnungs- und in der Bauleitplanung sowie bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben. 35 S. https://www.bauministerkonferenz.de/Dokumente/42322160.pdf.

226 - IÖR – Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (Hg.) 2022: Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor) – Indikator-Kategorie Risiko, Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet. https://monitor.ioer.de/?raeumliche_gliederung=gebiete&opacity=0.8&zoom=6&lat=51.32374658474385&lng=10.458984375000002&time=2021&glaettung=0&baselayer=topplus&ind=R04RT&raumgl=gem&klassenanzahl=7&klassifizierung=haeufigkeit&darstellung=auto&ags_array=&.