Allgemeine Entwicklung und Einflussfaktoren

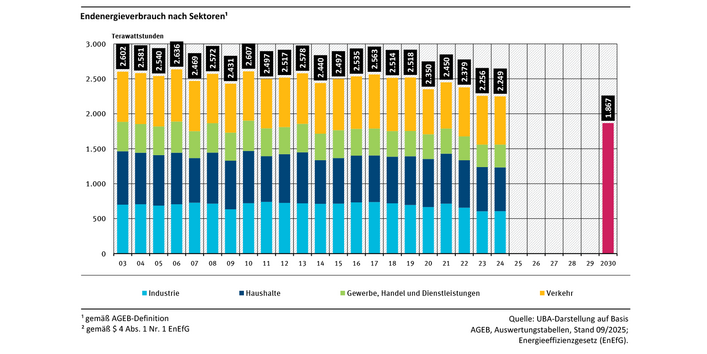

Der Endenergieverbrauch (EEV) in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre nur in geringem Umfang gesunken (siehe Abb. „Endenergieverbrauch nach Sektoren“). Energie wird zwar immer effizienter genutzt und teilweise eingespart, doch Wirtschaftswachstum und Konsumsteigerungen verhindern einen deutlicheren Rückgang des absoluten Endenergieverbrauchs (siehe auch Artikel "Energieproduktivität"). Im kurzfristigen Zeitraum eines Jahres betrachtet hat die Witterung, die sich auf den Bedarf an Wärmeenergie auswirkt, großen Einfluss auf die Verbrauchsentwicklung. Auch die Corona-Pandemie verursachte im Jahr 2020 einen Sondereffekt, der Endenergieverbrauch sank auf den bis dato niedrigsten Wert seit 1990. Zwar stieg der Verbrauch im Jahr 2021 in Folge der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie wieder an. Doch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine reduzierte sich der EEV drei Jahre hintereinander. Somit lag der Verbrauch des Jahres 2024 auf einem historischen Tiefstand seit der Widervereinigung.

Der Gesetzgeber hat im Herbst 2023 das „Energieeffizienzgesetz“ (EnEfG) beschlossen. Dieses sieht vor, dass der Endenergieverbrauch gegenüber dem Wert des Jahres 2008 bis 2030 um etwa 26,5 % sinken soll (1.867 TWh) und bis 2045 um 45 % (1.400 TWh). Dabei legt das EnEfG für die Ziele eine von der in der deutschen Energiestatistik verwendeten Definition der AG Energiebilanzen leicht abweichende Definition zugrunde. Diese Abweichungen betreffen insbesondere die Umweltwärme und oberflächennahe Geothermie, die bei der Berechnung des Indikators nicht einbezogen werden. Damit wird eine Konvention der europäischen Energieeffizienz-Richtlinie übernommen. Der so ermittelte EEV (also ohne Umweltwärme und Geothermie) lag 2022 etwa 1 % unter dem von der AG Energiebilanzen ermittelten Wert. Durch den Ausbau der Wärmepumpentechnik wird der aus Umweltwärme bereitgestellte EEV künftig voraussichtlich wachsen.