Abwasser aus der Wirtschaft

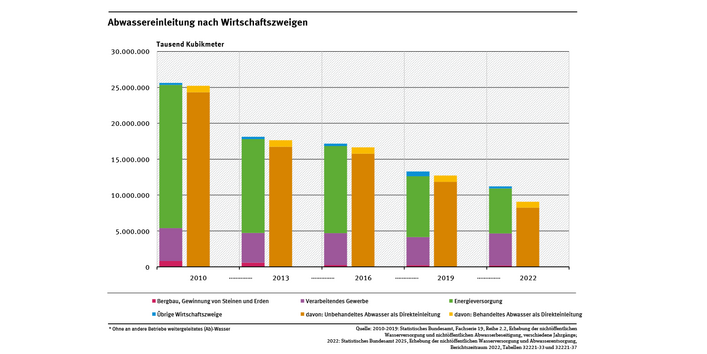

Die Menge des Abwassers aus nichtöffentlichen Betrieben betrug im Jahr 2022 rund 11,2 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³). Der größte Anteil davon (9,1 Mrd. m³) waren Einleitungen aus Kühlsystemen, die weitgehend unbehandelt wieder in die Oberflächengewässer zurückgeleitet wurden (8,3 Mrd. m³). Knapp 70% davon stammten aus der Energieversorgung, knapp 30% aus Betrieben des verarbeitenden Gewerbes. (siehe Abb. „Abwassereinleitung nach Wirtschaftszweigen“). Gegenüber 2019 sank die gesamt eingeleitete Menge aus nichtöffentlichen Betrieben um rund 15 %.