Intensivierung, Mechanisierung und Spezialisierung – so könnte man die grundlegenden Entwicklungsschritte der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert beschreiben. Dies hatte zahlreiche Folgen. Der Pflanzenbau erfolgte auf immer größer werdenden Flächen. Hecken, Bäume und andere Landschaftselemente fielen der Flurbereinigung zum Opfer. Fruchtfolgen wurden immer enger und orientierten sich eher am Markt als an den Bedürfnissen der Pflanzen. Die Züchtung fokussierte sich auf Sorten, die zwar hohe Erträge brachten, aber gleichzeitig hohe Ansprüche an die Anbaubedingungen stellten und krankheitsanfällig waren. Der Bedarf an externen Betriebsmitteln, wie Dünger, Pflanzenschutzmittel und Energie, erhöhte sich ständig. Die zunehmende Mechanisierung führte zur Erwerbslosigkeit vieler Landarbeiter und einer massenhaften Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte. Die Spezialisierung der Betriebe steigerte zwar einerseits die Effizienz, zerlegte aber sinnvolle Betriebskreisläufe in viele Einzelteile, die für sich genommen nicht nachhaltig funktionierten und stark von externen Betriebsmitteln und Energien abhängig waren.

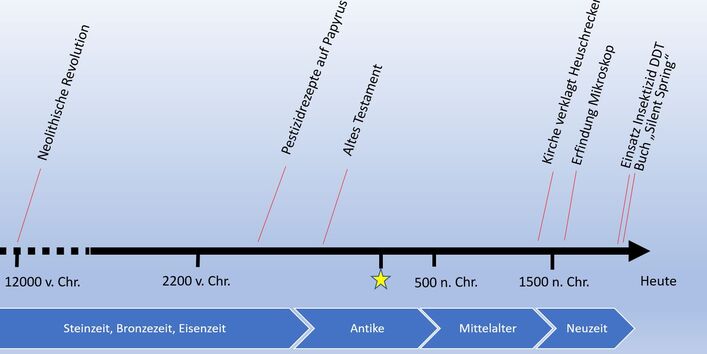

Dennoch führten all diese Maßnahmen zur Verdopplung und Verdreifachung der Erträge. Für die bisher immer wieder von Hungersnöten geplagte Menschheit war das ein Segen und gleichzeitig einer von mehreren Gründen für ein immenses Bevölkerungswachstum. Möglich wurden die steigenden Erträge unter anderem durch den zunehmenden Einsatz von chemisch-synthetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln. Das war ein Quantensprung in der Geschichte, da bisherige Dünger und Pflanzenschutzmittel im Wesentlichen natürlichen Ursprungs waren, sie bestanden meist aus tierischen, pflanzlichen oder mineralischen Elementen. Das erste chemisch-synthetische Insektizid mit dem Namen Antinonnin (Wirkstoff: DNOC) brachte der Leverkusener Chemiekonzern Bayer bereits 1894 auf den Markt. Aber erst im 20. Jahrhundert setzten sich die synthetischen Mittel flächendeckend durch. In den 30ern begann man mit dem Einsatz solcher Mittel zunächst nur im Obst- und Weinbau. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel sprunghaft an. Dafür gab es mehrere Gründe. Ertragsmaximierung war das Gebot der Stunde, um die von Hunger und Entbehrung gezeichnete Bevölkerung satt zu bekommen. Dafür wurden alle zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Möglichkeiten genutzt. Um beispielsweise mehr Äpfel zu produzieren, wurden amerikanische Apfelsorten (z.B. Golden Delicious) eingeführt. Diese hatten den Vorteil, dass sie jedes Jahr – statt jedes zweite Jahr – Früchte trugen. Allerdings waren diese Sorten sehr krankheitsanfällig und damit abhängig von intensiven Pflanzenschutzmaßnahmen.

Auch der aus Nordamerika eingeschleppte Kartoffelkäfer verursachte nun massive Ernteschäden. Er wurde zwar schon 1877 in den großen europäischen Häfen gesichtet, aber erst in den 1940er Jahren breitete er sich weit über Europa aus. Wurden Pflanzenschutzmittel bisher eher auf Obstplantagen angewendet, so erforderte der Kartoffelkäfer nun auch auf Äckern drastische Pflanzenschutzmaßnahmen. Die chemische Industrie lieferte bald die Lösung für all diese Probleme. Sie hatte während der beiden Weltkriege viel in die Erforschung und Herstellung chemischer Kampfstoffe investiert. Diese Stoffe und das Wissen über deren Herstellung sollten auch nach dem Krieg nicht ungenutzt bleiben. Beispielsweise produzierte die deutsche IG Farben während des Zweiten Weltkrieges tonnenweise die Nervengase Tabun und Sarin und entwickelte daraus 1944 das Insektizid E 605, welches unter anderem gegen Kartoffelkäfer eingesetzt wurde. Der Entdecker dieser Stoffe, der Chemiker Gerhard Schrader, konnte aufgrund der Tatsache, dass die Kampfstoffe nun in leicht abgewandelter Form als Pflanzenschutzmittel dienten, sogar einer Anklage bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen entgehen. Nach dem Krieg wurde er Leiter der Pflanzenschutzabteilung bei BAYER.

Auch in anderen Ländern wurden aus Chemiewaffen Pflanzenschutzmittel und andersherum. So wurde 1941 in den USA das erste chemisch-synthetische Herbizid mit dem Namen 2,4-D entdeckt. Das Herbizid wurde später als Bestandteil von Entlaubungsmitteln zur Kriegsführung im Dschungel eingesetzt. Die USA versprühten im Vietnamkrieg 77 Millionen Liter Entlaubungsmittel und verwendeten diese auch in Afghanistan und Kolumbien. Eines der bekanntesten Entlaubungsmittel trug den Namen „Agent Orange“, weil die Fässer mit orangefarbenen Banderolen gekennzeichnet waren. Es wurde von den Briten entwickelt und bestand zu gleichen Teilen aus den Herbiziden 2,4-D und 2,4,5-T. Bedingt durch das Herstellungsverfahren enthielten viele Entlaubungsmittel Verunreinigungen mit 2,3,7,8-TCDD, einem extrem giftigen Dioxin. Da die Schädlichkeit des Dioxins damals schon bekannt war, wird in späteren Gerichtsprozessen darum gestritten, ob die Chemieindustrie den Herstellungsprozess absichtlich so gestaltete, dass sich der Dioxin-Gehalt erhöhte, weil so mehr Entlaubungsmittel in kürzerer Zeit hergestellt werden konnte. Entlaubungsmittel wurden, wie auch viele andere gefährliche Pflanzenschutzmittel zu dieser Zeit, massenhaft und sorglos angewendet. „Sie sind im Allgemeinen nicht giftiger als Aspirin." schrieb die amerikanische Armeeführung 1968.

Weitere Gründe für den sprunghaften Anstieg der Verwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel nach den beiden Weltkriegen lagen in den Anbauverfahren selbst. Der Anbau von Monokulturen auf riesigen Feldern in engen Fruchtfolgen und dichten Beständen war eine wesentliche Ursache für den zunehmenden Bedarf an Pflanzenschutzmitteln. Ein anderer Grund war das Aufkommen chemisch-synthetischer Düngemittel, insbesondere der Stickstoffdünger. Fritz Haber und Carl Bosch hatten 1908 ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff synthetisieren ließ. Dafür bekamen sie den Nobelpreis. Ab 1913 produzierte die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) Stickstoffdünger nach dem Haber-Bosch-Verfahren in ihrem Werk in Ludwigshafen. Während der beiden Weltkriege stieg die Ammoniak-Produktion stark an, denn man konnte daraus nicht nur Stickstoffdünger, sondern auch Sprengstoff herstellen. Nach den beiden Kriegen wurden die Anlagen zur Produktion von Stickstoffdüngern genutzt. Die Anwendung synthetischer Dünger setzte sich nun in der Landwirtschaft flächendeckend durch. Waren es 1930 noch etwa 12 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, so hatte sich die Menge 1950 schon verdoppelt und bis zum Ende des Jahrhunderts verzehnfacht. Dementsprechend wuchsen die Erträge.

Der französische Agrarwissenschaftler Francis Chaboussou untersuchte die Zusammenhänge zwischen den Anbauverfahren und der Krankheitsanfälligkeit der Pflanzen und prägte den Begriff der Trophobiose. Er erkannte, dass Pflanzen anfälliger für Schaderreger werden, wenn im Zellsaft ein überhöhtes Angebot von leichtlöslichen Nährstoffen vorhanden ist. Insbesondere synthetische Stickstoffdünger liefern ein solches Überangebot an leichtlöslichen Nährstoffen, welche der Pflanze schnell und direkt zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu ernährt die organische Düngung (z.B. Stallmist) die Pflanzen langsam und über Umwege: sie „füttert“ eigentlich die Bodenorganismen, die wiederum, über den Humus, die Pflanze „füttern“. Würde man eine Parallele zur menschlichen Ernährung ziehen, könnte man synthetischen Stickstoffdünger etwa mit dem Verzehr von raffiniertem Weißzucker vergleichen, und organischen Dünger mit dem Verzehr von Vollkornbrot. Unpassende Ernährung macht also nicht nur Menschen krank, sondern auch Pflanzen.

Die intensiven, rein an der Ertragsmaximierung orientierten Anbaumethoden brachten also viele neue Probleme mit sich. Für diese Probleme mussten Lösungen gefunden werden und oft führten diese Lösungen zu neuen Problemen. Beispielsweise führten hohe Stickstoffgaben dazu, dass Getreidepflanzen immer höher wurden und deren Ähren immer schwerer. Die langen Halme konnten die Ähren nicht mehr tragen und fielen um. Die liegenden Getreidehalme erschwerten die Ernte und konnten leicht von Pilzen befallen werden. Deshalb brachte die BASF 1966 den ersten Wachstumsregulator auf den Markt: CCC. Dieser von einem Phytohormon abgeleitete Stoff verkürzt die Getreidehalme und erhöht somit ihre Standfestigkeit. Doch nach der Ernte ist CCC im Stroh, im Korn und im Mehl nachweisbar und steht in Verdacht, in den menschlichen Hormonhaushalt einzugreifen und die Fruchtbarkeit von Tieren zu beeinträchtigen.

Eines der gefährlichsten Pestizide überhaupt wurde 1942 vom Schweizer Chemiekonzern Ciba AG auf den Markt gebracht: Dichlordiphenyltrichlorethan, DDT. Es wurde nicht nur großflächig als Insektizid in der Land- und Forstwirtschaft genutzt, sondern auch als Biozid, zum Beispiel zur Läusebekämpfung bei der Wehrmacht oder als Insektenspray im Haushalt. Weltweit wurde das Mittel bis weit in die 90er Jahre auch von der World Health Organisation (WHO) zur Malariabekämpfung eingesetzt. In vielen Ländern wurde das Gift flächendeckend aus dem Flugzeug heraus über Wälder, Äcker und Gewässer gesprüht. Schon in den 60ern konnten Wissenschaftler DDT und sein Abbauprodukt DDE weltweit in der Umwelt finden, zum Beispiel im Fettgewebe von Pinguinen in der Antarktis. Aktuelle Messungen zeigen, dass die Belastung der Pinguine mit DDT derzeit wieder ansteigt. Grund sind die schmelzenden Gletscher, die das langlebige Umweltgift, angesammelt in den 50ern und 60ern, wieder freigeben.

Der breiten Öffentlichkeit wurden die Risiken von DDT erst durch das Buch „Der stumme Frühling“ (Originaltitel: „Silent Spring“) bekannt, welches 1962 von der amerikanischen Biologin Rachel Carson veröffentlicht wurde. Sie beschrieb darin die verheerenden Auswirkungen des DDT-Einsatzes für Insekten, Vögel und Fische. Fünf Jahre hatte sie für das Buch recherchiert. Die Chemieindustrie warf ihr damals Hysterie und Fortschrittsfeindlichkeit vor. Doch Rachel Carson wird bis heute als eine Pionierin der Umweltbewegung angesehen. Zwar wurden Umweltprobleme auch schon vorher in Fachkreisen diskutiert. Doch Carson schaffte es, das Problembewusstsein in breite Bevölkerungsschichten zu tragen, indem sie gut recherchierte Fakten in einer spannenden, allgemeinverständlichen Erzählweise verpackte. Die Pestizid-Problematik ist seither ein fester Bestandteil der globalen Umweltbewegung. Auch in Deutschland manifestierte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine aktive Öko-Szene. Ausgehend von zahlreichen Bürgerinitiativen entwickelten sich daraus Nichtregierungsorganisationen (NRO, NGO), die sich mehr und mehr professionalisierten. Einige Beispiele für NGOs, die, neben vielen anderen Umweltthemen, den Pestizideinsatz thematisieren, sind der NABU (gegründet 1899), Friends of the Earth (gegründet 1969), Greenpeace (gegründet 1971), der BUND (gegründet 1975), das PAN (gegründet 1982) und GLOBAL 2000 (gegründet 1982).

Mit Bekanntwerden der Umweltauswirkungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes und der aufkommenden öffentlichen Debatte dazu, sah sich auch der Staat unter Handlungsdruck. So wurde am 10. Mai 1968 das erste deutsche Pflanzenschutzgesetz verkündet. Es schrieb erstmals ein Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel vor und legte maximal zulässige Wirkstoff-Rückstandsmengen im Erntegut fest. Das Gesetz wurde 1986 überarbeitet und dabei festgelegt, dass auch Umweltaspekte bei der Zulassung berücksichtigt werden müssen. Heute prüft das Umweltbundesamt das Verhalten der Pflanzenschutzmittel und ihrer Wirkstoffe auf die Umwelt und kann die Zulassung versagen, wenn bestimmte Vorgaben nicht eingehalten werden. Auf europäischer Ebene wurde erstmals 1991 mit der Richtlinie 91/414/EWG eine einheitliche und verbildliche Rechtsgrundlage für den Pflanzenschutz geschaffen. Seit 2009 ist der Pflanzenschutz über die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 geregelt.

Die anfängliche Euphorie über die Wirkung der Pflanzenschutzmittel wurde nicht nur durch die zahlreichen Umweltschäden gedämpft. Schon bald erkannte man, dass die bekämpften Organismen Resistenzen gegen die Wirkstoffe bilden. Dadurch verlieren die Mittel mit der Zeit ihre Wirksamkeit. Bereits 1954 stellte man die ersten Resistenzen bei phytopathogenen Bakterien fest, 1963 fand man auch resistente phytopathogene Pilze. Seit den 50er Jahren stiegen die Resistenzen gegen Insektizide und seit den 70ern die Resistenzen gegen Herbizide. Je häufiger und großflächiger Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, desto höher war das Risiko einer Resistenzentwicklung. Insbesondere die Strategie des „Splittings“, bei der weniger, aber dafür häufiger gespritzt wurde, förderte die Resistenzbildung. Resistenzen entstehen durch natürliche Selektion. Bei einer Bekämpfungsmaßnahme werden nicht alle Schadorganismen abgetötet. Die, die überleben, pflanzen sich nun besonders erfolgreich fort und geben ihre Resistenzeigenschaften an ihre Nachkommen weiter. Mikroskopisch kleine Schaderreger, wie Bakterien und Viren, vermehren sich besonders schnell und können dementsprechend besonders schnell Resistenzen ausbilden. Horizontaler Gentransfer führt zudem zur Weitergabe von Resistenzen zwischen verschiedenen Arten. Globale Transportnetze verschärfen das Problem zusätzlich, so dass die massive Ausbreitung von resistenten Organsimen heute ein weltweites Problem ist.

So ist eine Art Wettlauf entstanden: zwischen den Schadorgansimen, die Resistenzen ausbilden, und den Menschen, die immer wieder neue Pflanzenschutzmittel entwickeln, worauf wieder neue Resistenzen gebildet werden. Ein Teufelskreis, der bis heute anhält. Eine Strategie zur Vermeidung von Resistenzbildung ist der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Doch der Spielraum, um verschiedene Pflanzenschutzmittel einzusetzen, wird immer kleiner. Einerseits werden immer weniger neue Wirkstoffe entwickelt und nur wenige davon durchlaufen erfolgreich das aufwendige Zulassungsverfahren. Andererseits werden immer mehr Wirkstoffe aufgrund neuer Erkenntnisse über ihre Schädlichkeit vom Markt genommen.

Als in den 90er Jahren die ersten transgenen Nutzpflanzen auf den Markt kamen, glaubte man, nun den Wettlauf gegen die Schadorganismen gewonnen zu haben. Die Gentechnik ermöglichte das Einschleusen artfremder Gene in das Erbgut der Pflanzen. Damit lassen sich bestimmte Eigenschaften auf die Nutzpflanzen übertragen. So entstanden beispielsweise Sojabohnen, die gegen das Herbizid Glyphosat tolerant sind, sowie Mais und Baumwolle, die selbstständig Toxine bilden, um Schädlinge abzuwehren. 2024 wurden weltweit auf 209,8 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen ausgebracht. 34 Prozent der weltweit angebauten Maispflanzen, 75 Pozent der weltweit angebauten Sojabohnen und 78 Prozent der weltweil angebauten Baumwolle sind gentechnisch verändert (2024). Insbesondere in Nord- und Südamerika sowie in Asien erfolgt der Anbau in großem Maßstab. In Europa ist nur eine gentechnisch veränderte Pflanze zugelassen: MON810-Mais. Diese wird lediglich in Spanien (knapp 70.000 Hektar) und Portugal (knapp 1.000 Hektar) angebaut (2024). Dennoch gelangen über 100 verschiedene transgene Pflanzen durch den Import als Lebens- oder Futtermittel nach Europa. Mit der Einführung der Gentechnik verband man große Hoffnungen. Beispielsweise sollten sie zur Hungerbekämpfung und zur Pestizidreduktion beitragen. Doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht. Zudem bildeten Schaderreger auch gegen transgene Pflanzen Resistenzen. Maiswurzelbohrer und andere Schädlinge entwickelten Resistenzen gegen die Toxine, die transgene Pflanzen bilden. Nur etwa 6,5 Jahre dauert dieser Prozess durchschnittlich. Es konnten sogar Kreuzresistenzen festgestellt werden. Das heißt, die Schädlinge bildeten nicht nur Resistenzen gegen ein Toxin, sondern gleich gegen mehrere. Auch beim Anbau der Herbizid-toleranten Genpflanzen bildeten viele Unkräuter Resistenzen gegen das eingesetzte Glyphosat. In der Folge mussten noch mehr Herbizide ausgebracht werden.

Die zunehmenden Erkenntnisse über die ökologischen Folgen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes erforderten ein Umdenken sowie Reduktionsmaßnahmen. Schon Mitte des 20. Jahrhunderts verbreitete sich die Idee des Integrierten Pflanzenschutzes weltweit. Wissenschaftler forderten, dass Pflanzenschutz mehrere Instrumente „integrieren“ muss: vorbeugende (z.B. weite Fruchtfolgen), biologische (z.B. Förderung von Nützlingen), mechanische (z.B. mechanische Unkrautbekämpfung) und chemische Pflanzenschutzmaßnahmen. Wobei letztere nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden sollen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht erfolgreich waren. Doch solange die chemische Pflanzenschutzstrategie erfolgreich, kostengünstig und einfach war, blieb das Konzept des Integrierten Pflanzenschutzes in der Schublade. Erst in den 90ern begann man zumindest in den Obstbauregionen, auch wieder nicht-chemische Pflanzenschutzmaßnahmen anzuwenden. Seit 1986 ist die Anwendung des Integrierten Pflanzenschutzes im Pflanzenschutzgesetz verankert. Seit 2014 ist die Anwendung für alle beruflichen Verwender von Pflanzenschutzmitteln verpflichtend vorgeschrieben. Das besagt die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 im Artikel 55. Problematisch am Konzept des Integrierten Pflanzenschutzes ist jedoch bis heute, dass es nicht klar definiert und der Begriff nicht rechtlich geschützt ist. Eine gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle gibt es nicht. Das „notwendige Maß“ an chemischen Pflanzenschutzmitteln bleibt weiterhin der Einschätzung der Anwender überlassen und spiegelt letztlich nur das Maß an wirtschaftlicher Abhängigkeit der Landwirtschaft von Pflanzenschutzmitteln.

Parallel zur Entwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes formierte sich die Bewegung des Ökologischen Landbaus. Bereits 1924 gründete sich der erste Anbauverband: Demeter. 1987 gründete sich Bioland, weitere Anbauverbände folgten bald. In den 90er Jahren stieg der Anteil der Bio-Flächen stark an, denn erstmals gab es staatliche Fördergelder dafür. Zudem haben nach dem Mauerfall auch viele, vergleichsweise große, ostdeutsche Betriebe im Bio-Anbau eine Perspektive gesehen. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sind im Ökolandbau, im Gegensatz zum Integrierten Anbau, verboten. Erlaubt sind jedoch Wirkstoffe, die natürlich vorkommen oder naturidentisch sind. Diese werden aus Pflanzen, Tieren, Mineralien oder Mikroorganismen gewonnen. Auch Nützlinge werden gezielt eingesetzt. Eine Liste der im Ökolandbau erlaubten Wirkstoffe steht im Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165. Eine jährliche Kontrolle ist für alle Ökobetriebe vorgeschrieben. Dabei wird auch der Pflanzenschutzeinsatz überprüft. Durch die verpflichtende Zertifizierung und eine rechtlich geschützte Auslobung kann ein Bioprodukt vom Verbraucher eindeutig identifiziert werden.