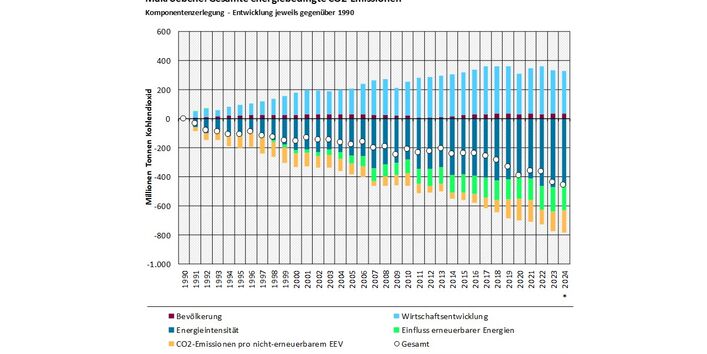

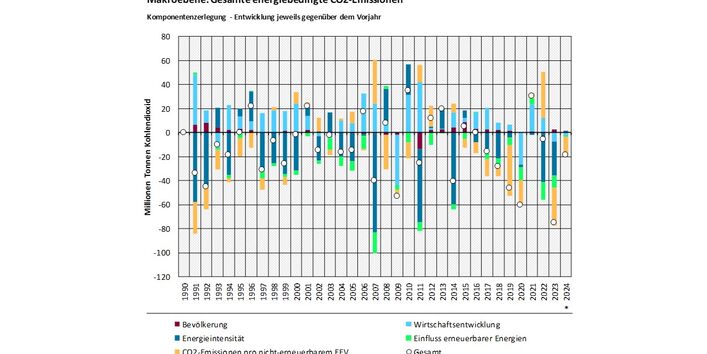

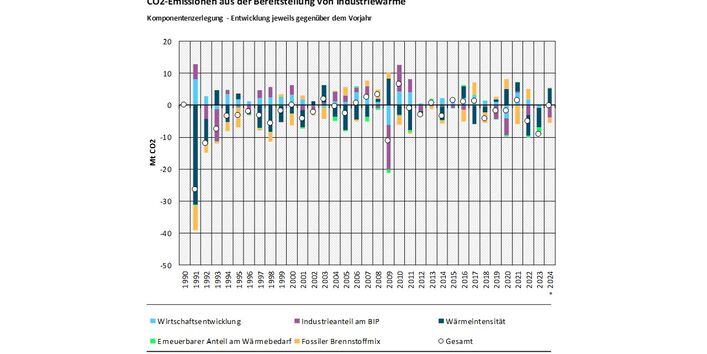

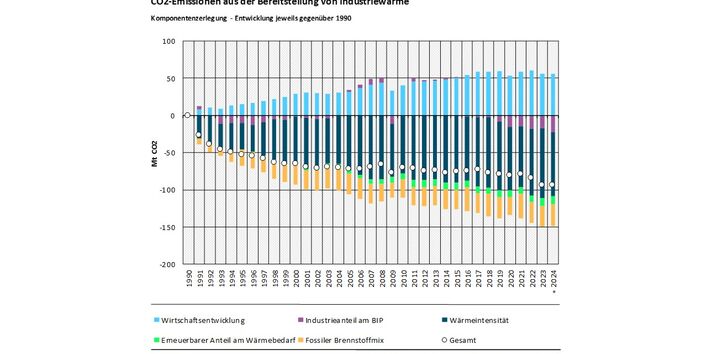

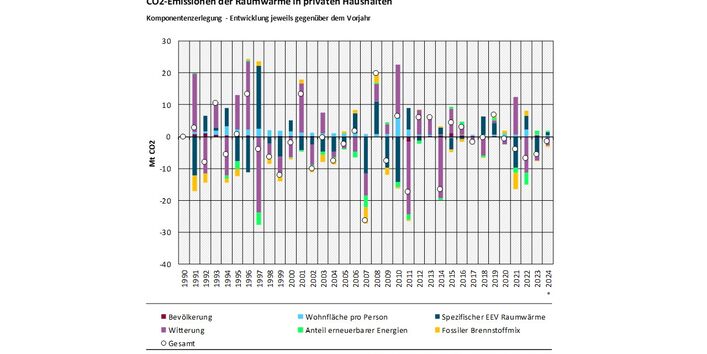

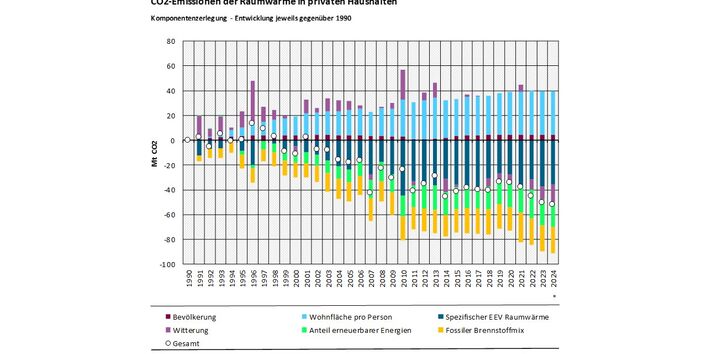

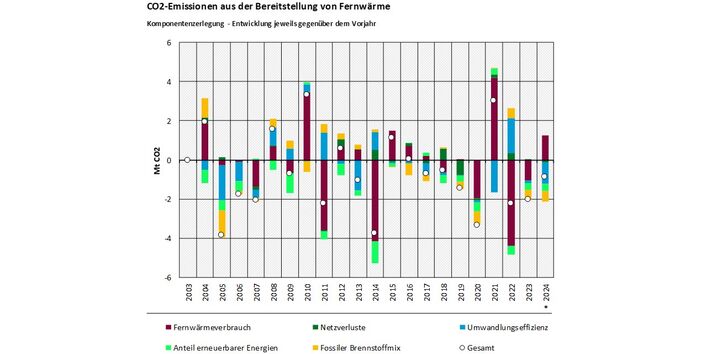

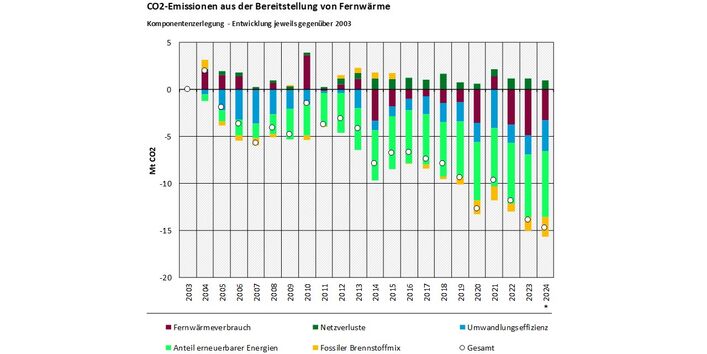

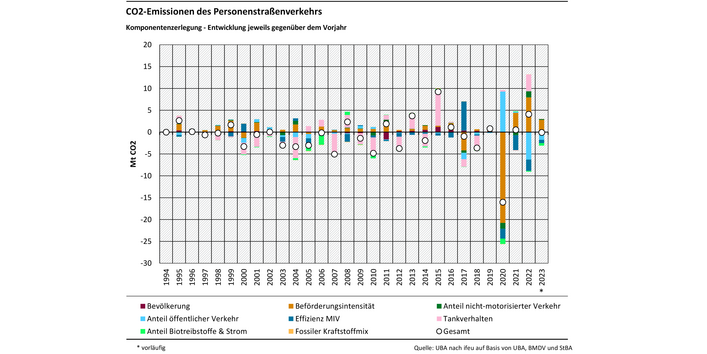

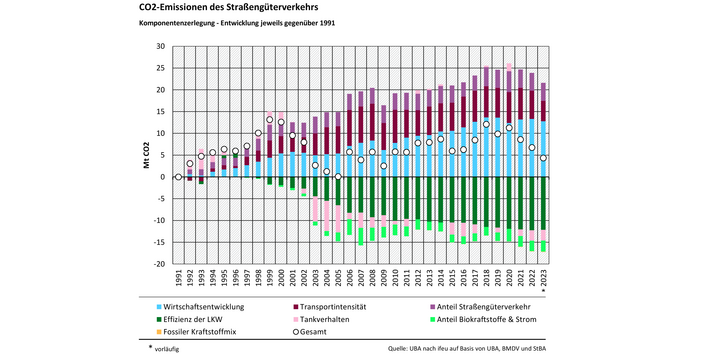

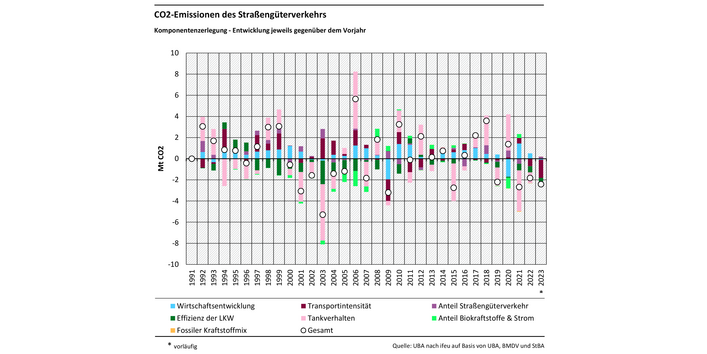

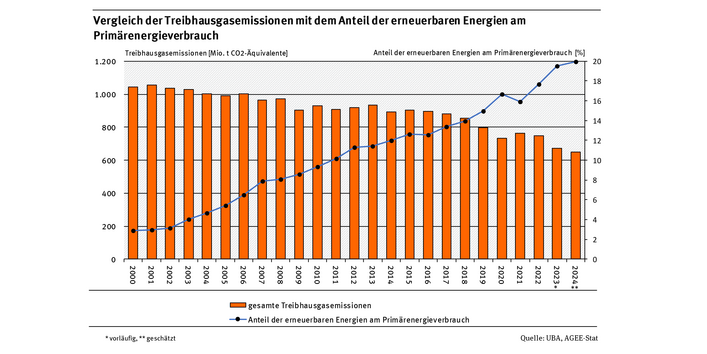

Komponentenzerlegung

Allgemein gesprochen kann eine Komponentenzerlegung, auch Dekompositionsanalyse genannt, verwendet werden, um den Beitrag wichtiger Treiber auf die zeitliche Entwicklung einer Variablen von Interesse zu quantifizieren.

Als Treiber gelten dabei definierte Größen, von denen angenommen wird, dass sie einen relevanten Einfluss auf die jährliche Entwicklung und den langfristigen Trend der betrachteten Variable haben. Die Quantifizierung der Treiber erfolgt in der gleichen Einheit, in der die betrachtete Variable gemessen wird. Das hat einen Mehrwert, denn in der Regel werden die treibenden Kräfte hinter einer Entwicklung in anderen Einheiten gemessen und der Anteil, den sie an der Entwicklung haben, ist daher nicht direkt ersichtlich.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit dem Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien“ hat das UBA den positiven Beitrag erneuerbarer Energien zur Emissionsreduktion im Vergleich zu weiteren Treibern mittels der Methode der Komponentenzerlegung von den Auftragnehmern Öko-Institut Berlin und ifeu Heidelberg untersuchen lassen.

Die Komponentenzerlegung erfolgt in zweifacher Art und Weise: Zum einen werden die jährlichen Beiträge der einzelnen Komponenten jeweils gegenüber einem definierten Ausgangsjahr dargestellt, zum anderen wird die jährliche Entwicklung der einzelnen Treiber jeweils gegenüber dem Vorjahr dargestellt. Dabei werden – entsprechend der Konvention im nationalen Treibhausgasinventar – ausschließlich die direkten, territorialbasierten CO₂-Emissionen betrachtet. Somit sind (anders als etwa bei der Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger) die vorgelagerten, teilweise im Ausland entstehenden Emissionen nicht Teil der Betrachtung. Eine weiterführende Erläuterung zur Methodik und eine mathematische Definition der einzelnen Treiber kann dem 3. Teilbericht des Forschungsvorhabens „Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit Fokus auf dem Ausbau erneuerbarer Energien“ entnommen werden.