Niedrigwasserereignisse gehören ebenso wie Hochwasser zum natürlichen Abflussgeschehen. In den alpin geprägten Einzugsgebieten kann es im Winter aufgrund der Speicherung der Niederschläge in Form von Schnee zu Niedrigwasserereignissen kommen. In den von Mittelgebirgen geprägten Flussgebieten und bei den Flüssen des Tief- und Flachlands dagegen treten Niedrigwasser vor allem im Sommer und Frühherbst auf, wenn Phasen mit geringem oder ganz ausbleibendem Niederschlag gleichzeitig mit hoher Verdunstung einhergehen. Vor allem sehr lang anhaltende meteorologische Trockenzeiten, das heißt Zeiten mit geringem oder keinem Niederschlag, verschärfen die jahreszeitlich bedingten Niedrigwasser vor allem in den Sommermonaten.

Die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen können den Zeitpunkt, die Dauer und die Intensität von Niedrigwasserereignissen auf vielerlei Weise beeinflussen. Mit der projizierten Verringerung des Niederschlags im Sommerhalbjahr sowie einem höheren Verdunstungsanspruch der Atmosphäre können die Abflüsse im Sommerhalbjahr abnehmen.

Die Folgen von Niedrigwasserereignissen beeinflussen sowohl die Ökologie der Gewässer als auch deren Nutzung. Durch die geringe Wasserführung bei Niedrigwasser erwärmt sich das Wasser schneller (siehe Indikator WW-I-10). Dies führt unmittelbar und mittelbar zu verstärktem Algenwachstum, vor allem in Flussseen. Durch den danach folgenden Abbau der abgestorbenen Algen kommt es zu starker Sauerstoffzehrung und verringerten Sauerstoffkonzentrationen. Reduzieren sich die Abflüsse, werden zudem Einträge in die Gewässer weniger verdünnt, was zu höheren Nährstoff- und Schadstoffkonzentrationen führt. Beide Prozesse haben weitreichende Auswirkungen auf die Lebewesen in den Gewässern und die Wasserqualität.

Für verschiedene Nutzungen der Gewässer ist ein ausreichender Abfluss beziehungsweise eine ausreichende Wasserverfügbarkeit Grundvoraussetzung. Die Schifffahrt ist unterhalb einer jeweils flussspezifischen Mindestwasserführung nur noch eingeschränkt möglich (siehe Indikator VE-I-2). Außerdem kann bei geringem Abfluss und /oder zu hohen Wassertemperaturen die Wasserentnahme zu Kühlzwecken gefährdet sein, oder die geringe Wassermenge beeinträchtigt Möglichkeit der landwirtschaftlichen Bewässerung (siehe Indikator LW-R-6). Außerdem können unter diesen Bedingungen Beschränkungen für die Einleitung von Abwasser erlassen werden.

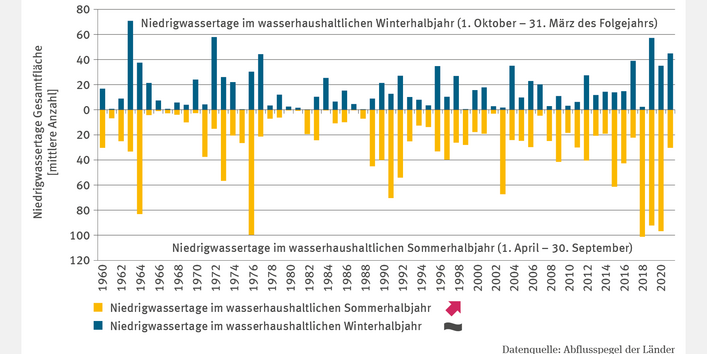

Für die dargestellte Zeitreihe wurden die Abflusswerte von 76 Pegeln an deutschen Flüssen daraufhin ausgewertet, an wie vielen Tagen im wasserhaushaltlichen Sommerhalbjahr (1. April bis 30. September) und Winterhalbjahr (1. Oktober bis 31. März des Folgejahres) Niedrigwasser aufgetreten ist. Ein Niedrigwassertag ist definiert als ein Tag, an dem der mittlere jährliche Tagesabfluss niedriger ist als der für den jeweiligen Pegel ermittelte mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) der Zeitspanne 1961–1990. Der MNQ wird aus den jeweils niedrigsten Abflüssen der einzelnen Wasserhaushaltsjahre (NQ) berechnet. Mittelt man die Anzahl der Niedrigwassertage über alle betrachteten Pegel, wird deutlich, dass es immer wieder einzelne Jahre mit einer extremen Häufung von Niedrigwassertagen gegeben hat. Im Rückblick auf die letzten vier Jahrzehnte traten solche Häufungen vor allem in den Jahren 1991, 2003 und 2015 sowie zuletzt in den Jahren 2018 bis 2020 auf. Hiervon waren besonders stark die Flussgebiete Rhein, Elbe und Weser, etwas weniger ausgeprägt auch die Donau betroffen. In den Flussgebietseinheiten von Eider / Schlei, Schlei / Trave und Warnow / Peene wiesen die Wasserhaushaltsjahre 1996 und 2009 sowie die Jahre 2018 bis 2020 eine hohe Anzahl an Niedrigwassertagen auf. Niedrigwasserereignisse lassen sich in der Regel auf stabile Hochdruckwetterlagen zurückführen. Die Auswirkungen treten daher in der Regel auch sehr großräumig auf.

Eine Abfolge von mehreren extrem trockenen Jahren wie zuletzt 2018 bis 2020 war bisher äußerst ungewöhnlich. Die Dürreperiode begann im April / Mai des Jahres 2018. Beide Monate waren extrem niederschlagsarm, insbesondere im Norden Deutschlands. Mehrere stabile Hochdruckgebiete führten im Sommer und bis in den September hinein zu Hitze und Trockenheit in ganz Deutschland. So fiel beispielsweise im deutschen Teil des Rheineinzugsgebiets nur rund die Hälfte des üblichen Niederschlags60. In Folge des daraus resultierenden extremen Niedrigwassers lagen im Rhein Felsformationen und Kiesbänke im Trockenen, die seit dem extremen Niedrigwasser des Jahres 1921 nicht mehr sichtbar gewesen waren. Auch an Elbe, Donau und Weser wurden ausgeprägte Niedrigwasserstände erreicht. An allen großen deutschen Wasserstraßen kam es zu teilweise länger andauernden Einschränkungen für die Schifffahrt. Die Sommermonate des Jahres 2019 waren ebenfalls alle zu trocken und auch der Sommer 2020 brachte in vielen Regionen Deutschlands, beispielsweise am Rhein, erneut Trockenheit. Obwohl die Winter 2018/2019 und 2019/2020 insgesamt eher zu feucht waren, konnten sie den Wassermangel nicht ausgleichen, unter anderem weil in einzelnen Regionen – etwa in Thüringen – auch in den Wintermonaten zu wenig Niederschlag fiel.

Die extreme Trockenheit der letzten Jahre prägen die Ergebnisse der statistischen Trendanalyse. Der Trend der Niedrigwassertage im wasserhaushaltlichen Sommerhalbjahr ist signifikant steigend. Eine statistische Bruchpunktanalyse macht zudem deutlich, dass sich die Situation in beiden wasserhaushaltlichen Halbjahren seit Mitte der 2010er-Jahre deutlich verschärft hat. Die Anzahl der Niedrigwassertage im Winterhalbjahr war zuvor insgesamt leicht rückläufig. In den letzten Jahren aber hat sie zugenommen, insbesondere im Bereich von Weser und Elbe. Im Sommerhalbjahr stieg die Anzahl der Niedrigwassertage bis zur Mitte der 2010er-Jahre leicht, jedoch nicht signifikant an. In den letzten Jahren war die Zunahme dann deutlich – und diese starke sommerliche Zunahme der Niedrigwassertage spiegelt sich in allen betrachteten Flussgebietseinheiten wider.

60 - IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (Hg.) 2020: Bericht zum Niedrigwasserereignis Juli-November 2018. Bericht, Band 263. https://www.iksr.org/de/oeffentliches/dokumente/archiv/fachberichte/fachberichte-einzeldarstellung/263-bericht-zum-niedrigwasserereignis-juli-november-2018