Ernährung der Jungtiere hat Einfluss auf späteren Gesundheitszustand

Direkt nach der Geburt ist die erste Nahrungsaufnahme von großer Bedeutung: In den ersten Stunden nach der Geburt sollten neugeborene Ferkel und Kälber schnellstens mit Kolostrum versorgt werden. Denn die in der Milch enthaltenen Antikörper können nur zu diesem Zeitpunkt die Darmwand passieren und in die Blutbahn des Jungtieres gelangen(39). Eine regelmäßige Fütterung mit Kolostrum sollte in den ersten Tagen beibehalten werden. Auch wenn die individuelle Kontrolle der Kolostrumaufnahme zeitaufwändig ist, trägt diese Fütterung dazu bei, dass das Jungtier bestmögliche Abwehrkräfte entwickelt(40). Durch die Vermeidung von Krankheiten können langfristig Zeit und Kosten gespart und die Umwelt geschont werden.

Qualität des Kolostrums abhängig von Gesundheitsstatus der Mutter

Kolostrum liefert überlebensnotwendige Immunglobuline und Nährstoffe in konzentrierter Form und stärkt somit das Immunsystem des Neugeborenen(40). Für die Kolostrumqualität ist der Immunstatus der Muttertiere entscheidend, welcher durch Impfungen beeinflusst werden kann(41) (siehe: Förderung der Robustheit und Vitalität von Nutztieren). Die Qualität des Kolostrums bei Kühen wird durch Dichtemessungen mittels Refraktometer oder Kolostrometer gemessen(42). Je höher die Dichte, desto höher ist der Gehalt an wichtigen Immunglobulinen. Sollte das Kolostrum von geringerer Qualität sein, kann diese durch Mischen mit Kolostrum höherer Qualität verbessert werden oder sie sollte gänzlich durch Kolostrum höherer Qualität ersetzt werden. Insbesondere, wenn Kolostrum bereits als Reserve eingefroren wurde, muss bei der Verwendung darauf geachtet werden, die Milch schonend aufzutauen(43). Später kann die Ansäuerung der Vollmilch gesundheitsförderlich sein, da das Wachstum von Krankheitserregern durch die Säuren gehemmt wird. In den ersten drei Tagen nach der Geburt darf die Milch jedoch nicht angesäuert werden, da die Säuren auch die Immunglobuline schädigen.

Fütterungshäufigkeit für Jungtiere

Im Mutterleib sind die Föten an eine kontinuierliche Versorgung mit Energie und Nährstoffen gewöhnt. Diese endet mit der Geburt und der Stoffwechsel stellt sich auf eine Nahrungszufuhr in Mahlzeiten mit dazwischenliegenden Nüchterungsphasen ein. Der Stoffwechsel von Neugeborenen ist noch nicht mit genügend Reserven ausgestattet, um größere Zeitspannen überbrücken zu können. Der junge Körper ist nicht in der Lage, die Eigenproduktion von z. B. Glucose als Energieträger genügend anzukurbeln(44). Deswegen wird eine Nahrungszufuhr alle 3 bis 4 Stunden für neugeborene säugende Nutztiere empfohlen. So kommt man auf ca. 5 bis 8 Fütterungen je Tag. Diese entspricht auch der Häufigkeit mit der ein junges Säugetier von sich aus das Gesäuge oder Euter aufsucht(45). Eine restriktive Fütterung wird nicht mehr empfohlen, sondern gesundheitsfördernd ist die unbegrenzte Versorgung von Kälbern mit Milch. Auch eine prophylaktische Eisengabe erfolgt nach heutigem wissenschaftlichen Stand nicht mehr beim Kälbern, wohl aber bei Ferkeln (46).

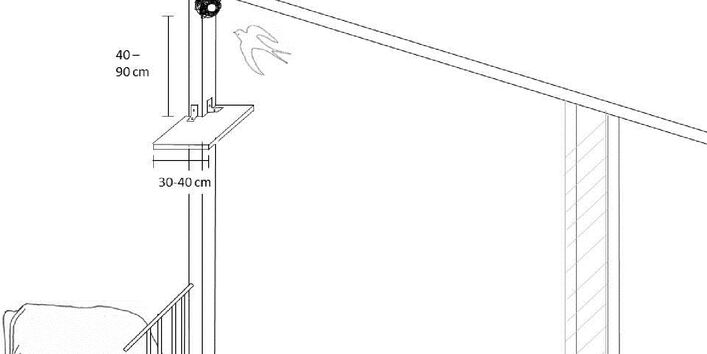

Optimale Fütterungsbedingungen für Geflügel

Bei Geflügel ist vor allem die Fütterung in den ersten 10 Tagen nach dem Schlüpfen wichtig. Küken können sich nur optimal entwickeln, wenn sie ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden und wenn der Stall warm ist. Ist die Temperatur zu niedrig, muss der Körper die Energie aus dem Futter zur Stabilisierung der Körpertemperatur statt zum Wachstum nutzen. Das Futter wird über bodennahe Schalen bereitgestellt, die frei von Kot gehalten werden müssen. Dieses ist speziell im Hinblick auf den Verzicht von Kokzidiostatika im Futter wichtig.