Umweltrelevanz und prioritäre Bedarfsfelder

In der Umweltforschung existieren unterschiedliche methodische Herangehensweisen, mit denen geprüft wird, welche Bereiche des Haushaltskonsums welchen Umweltverbrauch aufweisen. Vorliegende Studien benennen trotz der methodischen Unterschiede die gleichen drei prioritären Bedarfsfelder im Hinblick auf die Umweltrelevanz. Demnach sind die Bedarfsfelder Bauen & Wohnen, Mobilität und Ernährung für 70 bis 80 Prozent der Umweltfolgen des Konsums verantwortlich.

Die Abbildung „Durchschnittlicher CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland“ zeigt die hohe Relevanz der prioritären Bedarfsfelder beispielhaft anhand des Treibhauspotenzials, wobei statt der Kategorie Bauen und Wohnen die Bereiche Wohnen und Strom verwendet wurden. Im Durchschnitt entfallen von den gesamten jährlichen 10,4 Tonnen Treibhausgasemissionen eines Deutschen rund 27 Prozent der Treibhausgasemissionen auf Wohnen und Strom, 19 Prozent auf Mobilität und 15 Prozent auf Ernährung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Emissionen für die Herstellung von Möbeln, Textilien und anderen Gütern und Dienstleistungen in der Kategorie Sonstiger Konsum enthalten sind.

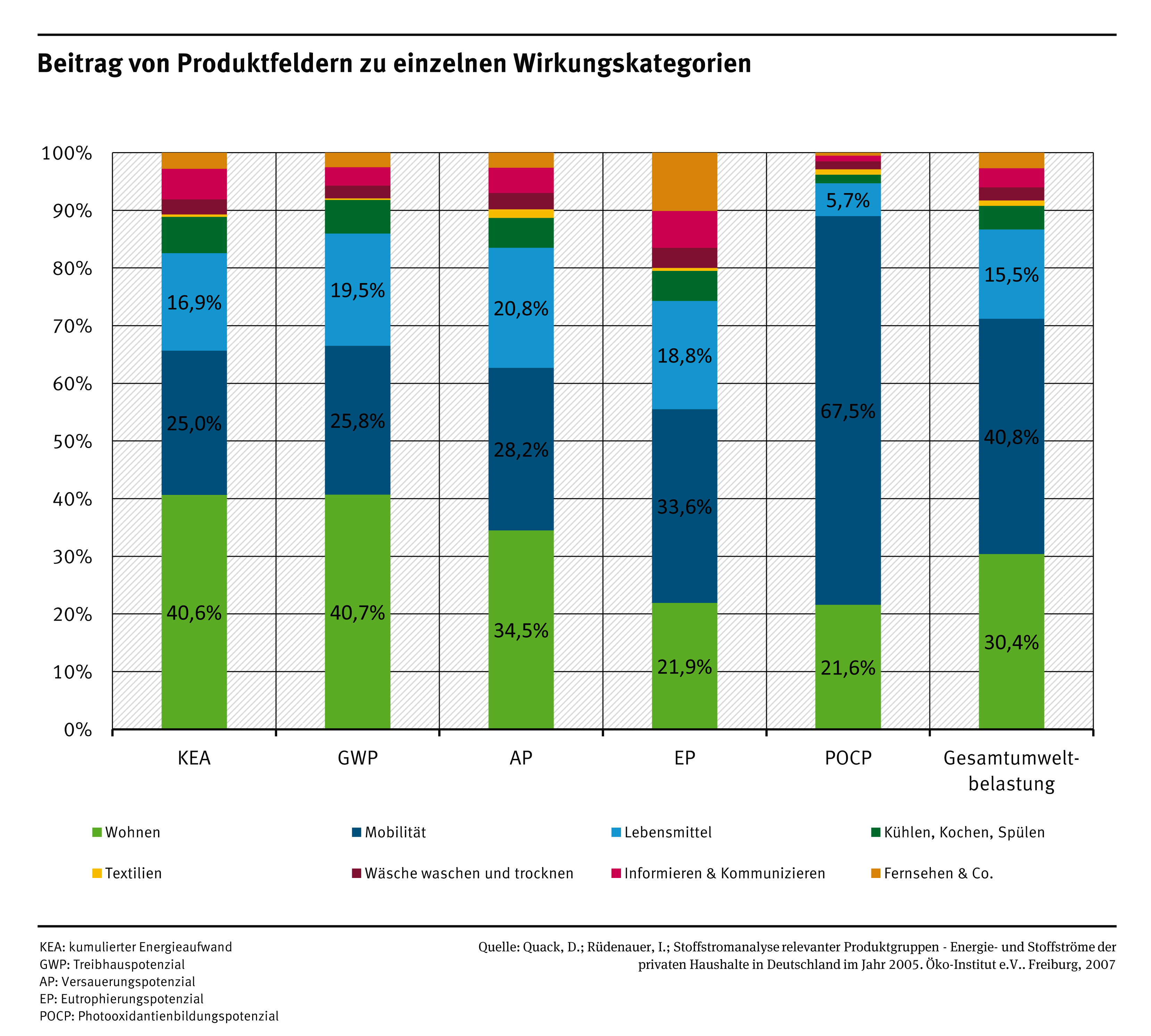

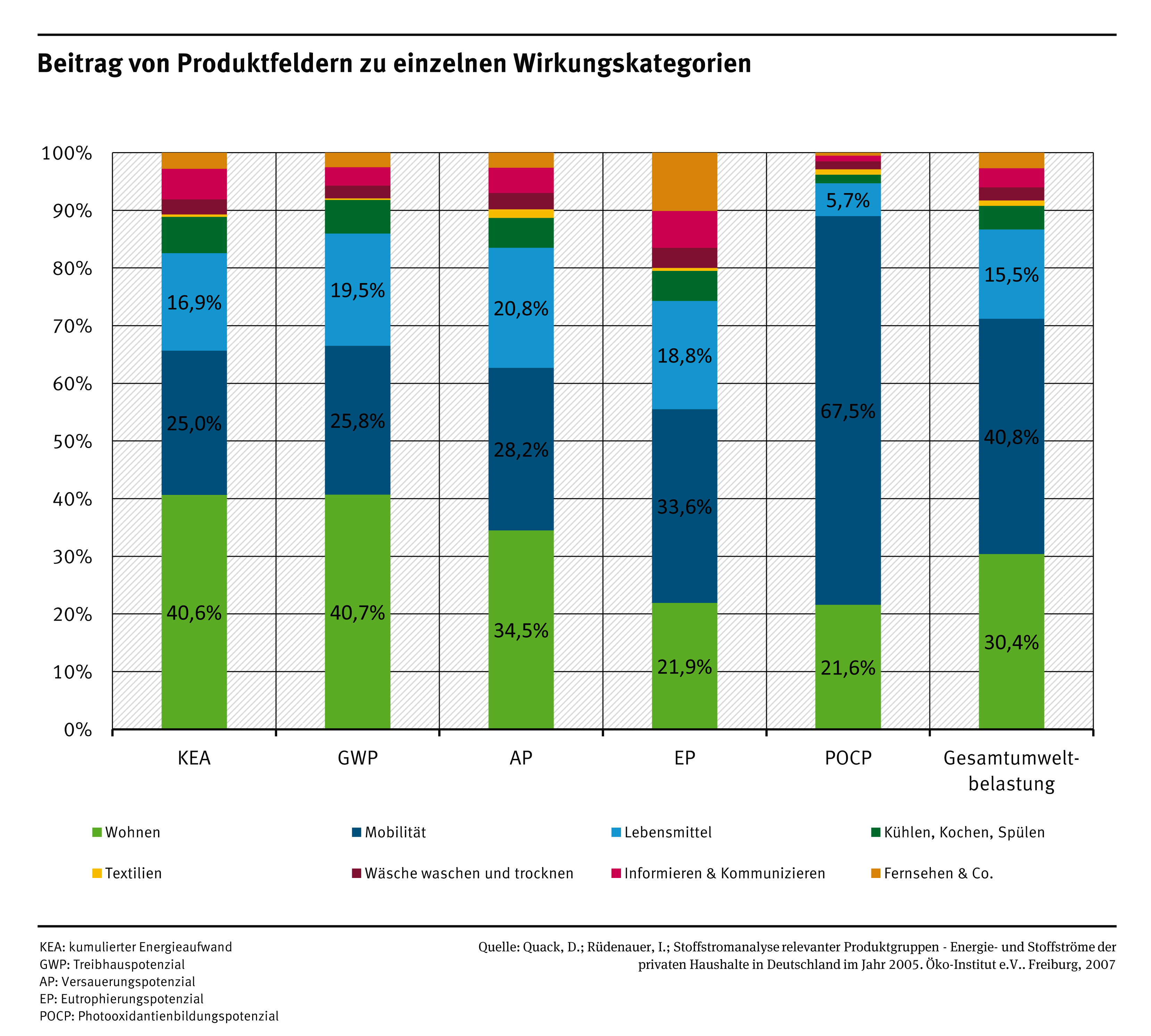

Die Rangfolge der Relevanz innerhalb der drei prioritären Bedarfsfelder ist abhängig von der betrachteten Wirkungskategorie (siehe Abbildung „Beitrag von Produktfeldern zu einzelnen Wirkungskategorien“). Während Heizung und Strom die höchste Relevanz beim Treibhauspotenzial besitzen, ist Mobilität allein für rund zwei Drittel des Photooxidantienbildungspotenzials verantwortlich.

Durchschnittlicher CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland

Quelle: Umweltbundesamt (2025)

Beitrag von Produktfeldern zu einzelnen Wirkungskategorien

Quelle: Stoffstromanalyse relevanter Produktgruppen - Energie- und Stoffströme der privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2005 Öko-Institut e.V. Freiburg 2007

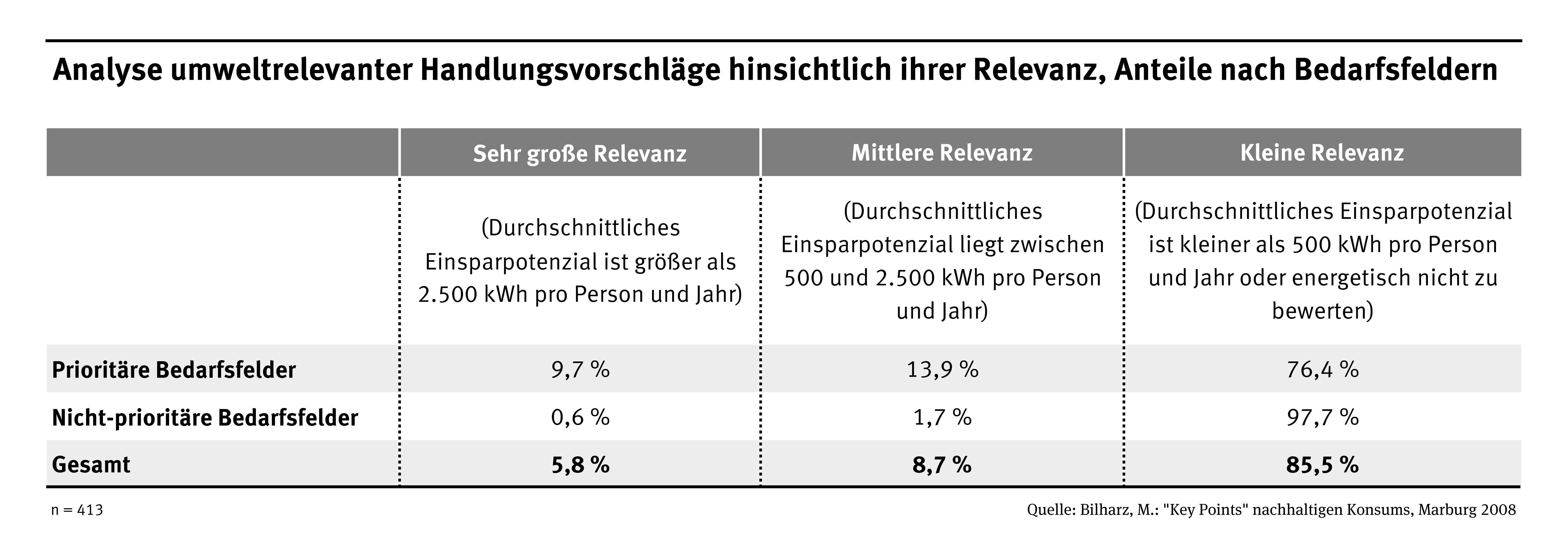

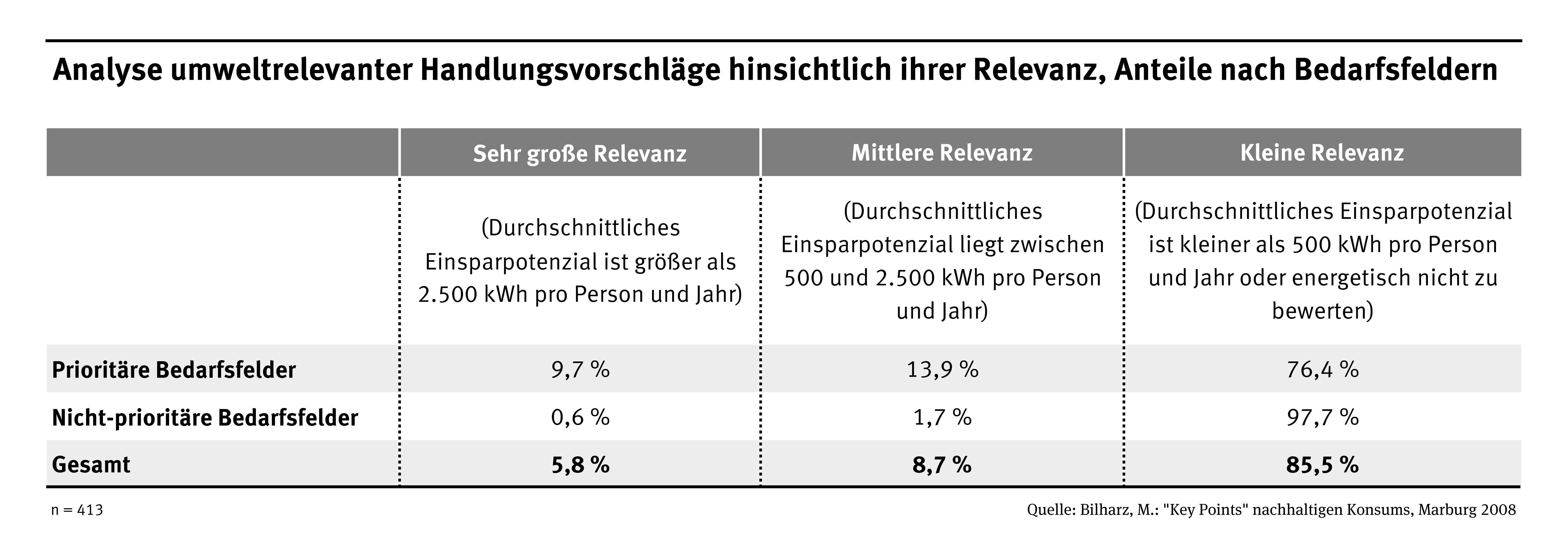

Von prioritären Bedarfsfeldern zu prioritären Maßnahmen

Die Fokussierung auf prioritäre Bedarfsfelder ist ein wichtiger, aber nicht ausreichender Schritt. Denn die prioritären Bedarfsfelder beinhalten zwar die wichtigsten Einzelmaßnahmen, aber nicht alle Einzelmaßnahmen aus diesen sind zwangsläufig auch von besonderer Umweltrelevanz. Zum Beispiel hat der Verzicht auf Erdbeeren im Winter absolut betrachtet nur ein kleines Einsparpotenzial, obwohl diese Maßnahme dem prioritären Bedarfsfeld „Ernährung“ zuzuordnen ist. Eine Ratgeberanalyse ergab denn auch, dass nur rund 10 Prozent der vorgeschlagenen Maßnahmen aus den prioritären Bedarfsfeldern eine sehr große Umweltrelevanz aufwiesen und in diesem Sinne „Big Points“ eines nachhaltigen Konsums darstellen (siehe Tabelle „Analyse umweltrelevanter Handlungsvorschläge“).

Solche „Big Points“ sind im Hinblick auf den persönlichen CO2e-Ausstoß zum Beispiel:

- Zahl der Fernreisen, zurückgelegte Autokilometer und Kraftstoffverbrauch des Autos im Bereich Mobilität

- Größe der Wohnfläche und Dämmstandard in Bezug auf den Heizenergieverbrauch

Auch das Ernährungsverhalten hat Einfluss auf den CO2e-Ausstoß. Hier wirkt sich insbesondere die Menge des Fleischkonsums bzw. des Konsums tierischer Produkte, aber auch der Kauf von Bio-Produkten aus, der zudem in Bezug auf Gewässerschutz, Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Artenschutz wichtige umweltentlastende Folgen hat.

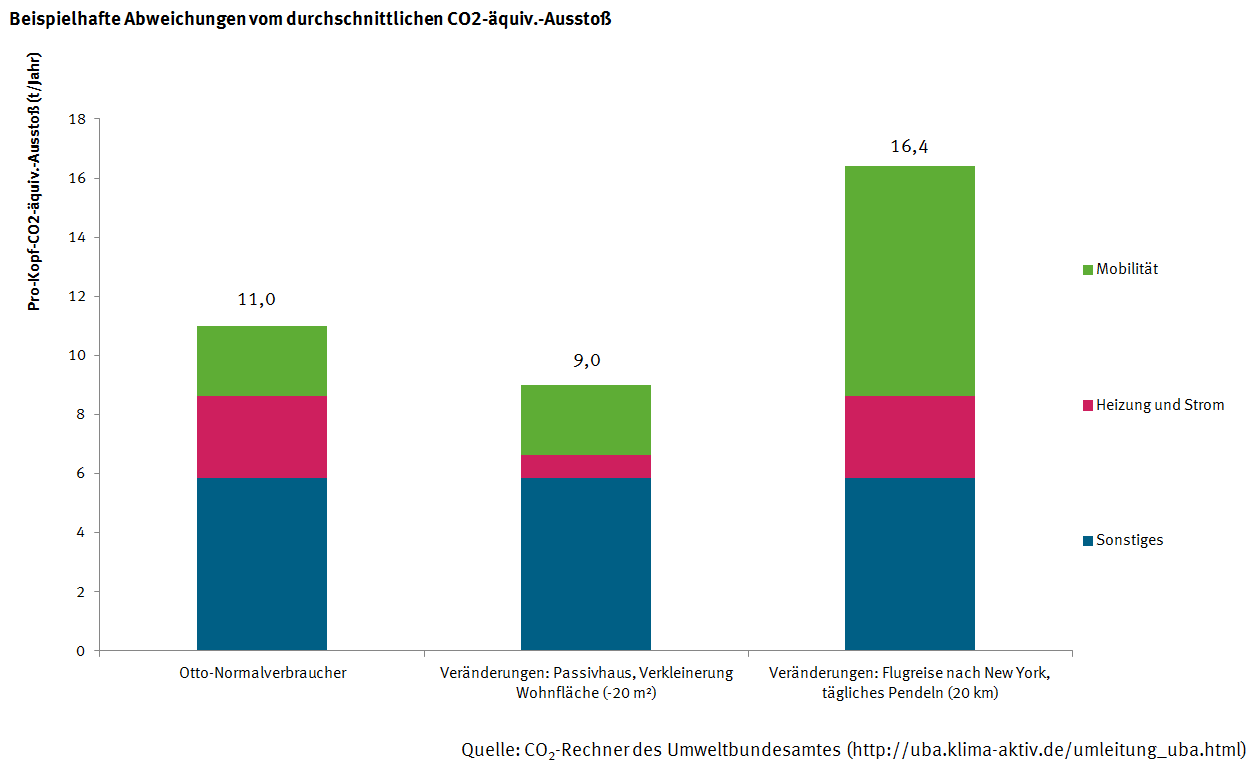

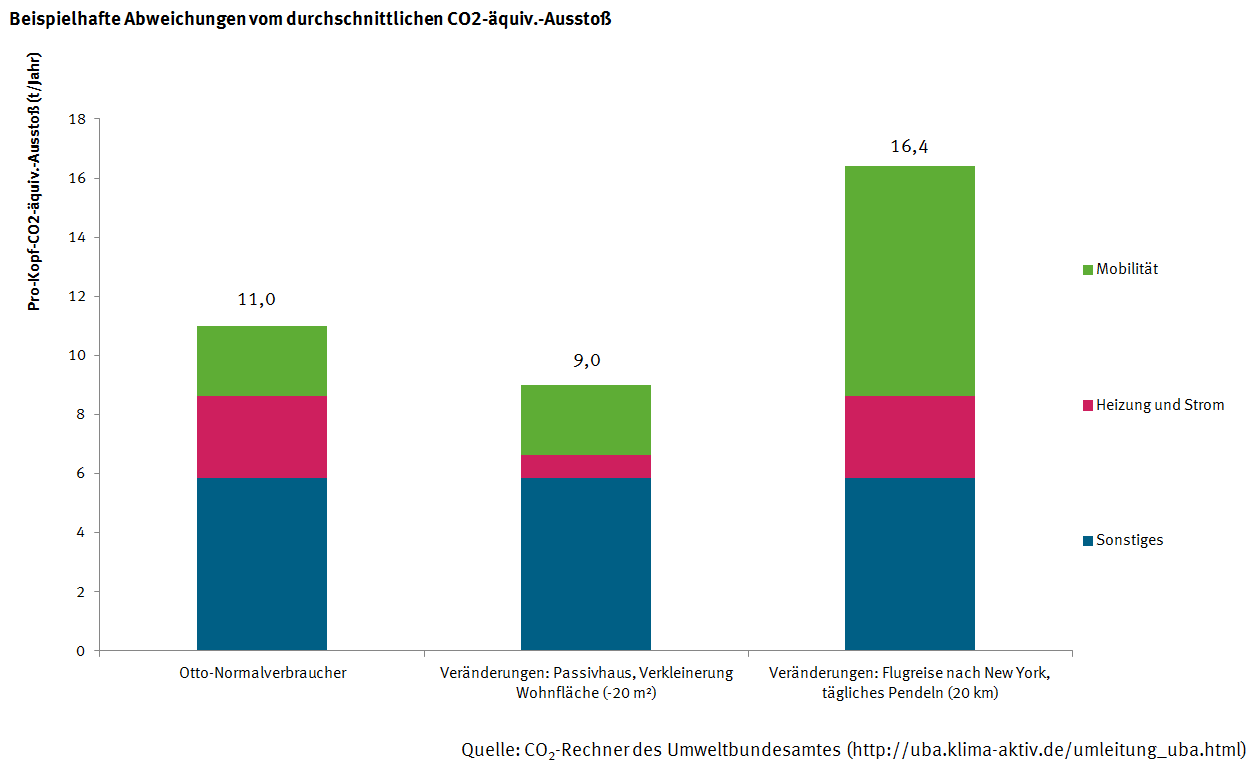

Mit Hilfe eines CO2-Rechners lässt sich einfach die Bedeutung solcher „Big Points“ veranschaulichen (siehe Abb. „Beispielhafte Abweichungen vom durchschnittlichen CO2e-Ausstoß“). Alleine durch die Veränderung von zwei Angaben ändert sich der CO2e-Ausstoß einer Person gegenüber dem deutschen Durchschnitt um:

- Minus 2 Tonnen CO2e (-18 Prozent), wenn die Person in einem Passivhaus und auf 20 m² weniger Wohnfläche wohnt.

- Plus 5,4 Tonnen CO2e (+49 Prozent), wenn eine zusätzliche Flugreise nach New York sowie eine tägliche Pendlerstrecke von 20 Kilometer hinzukommt.

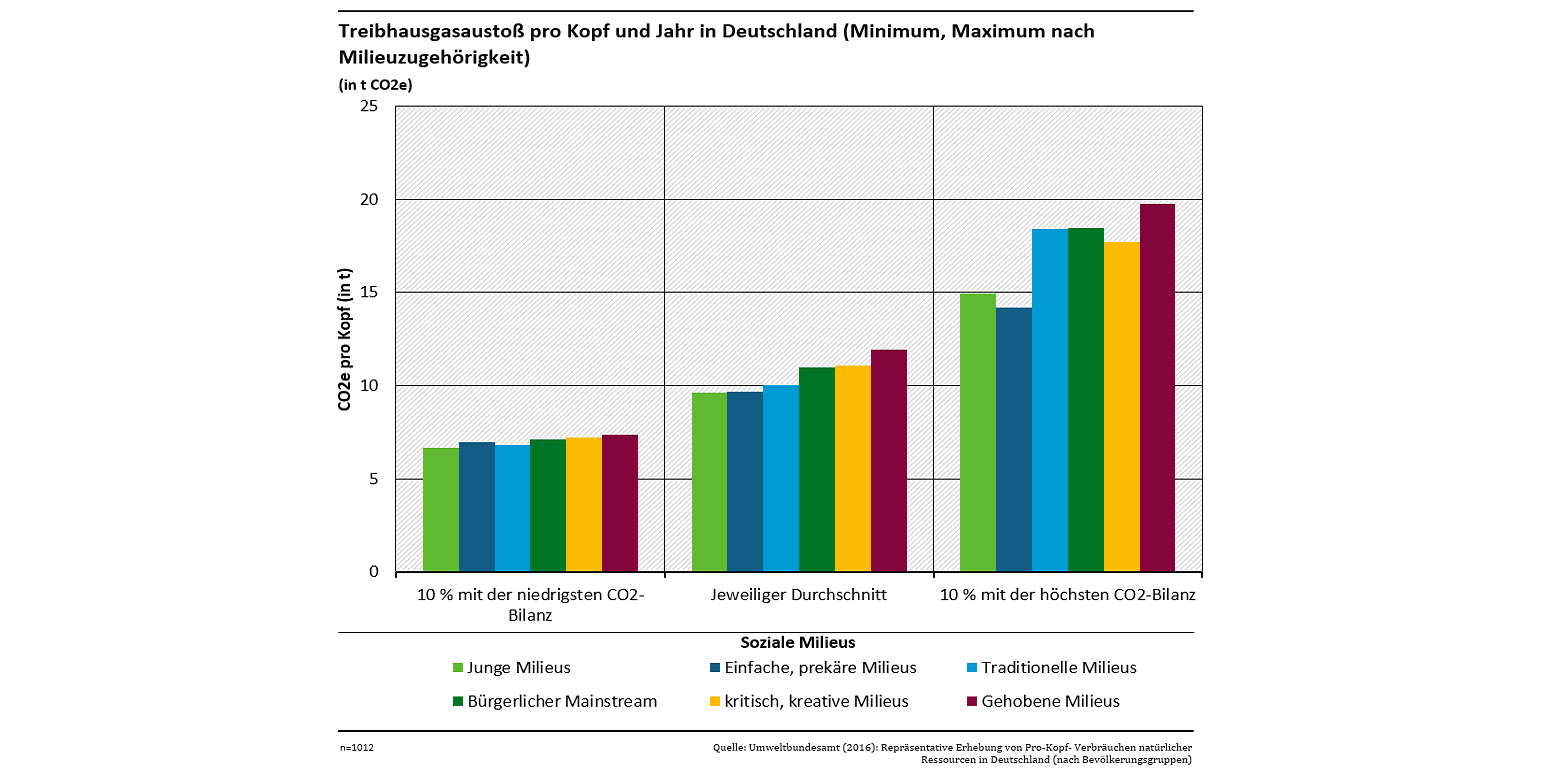

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es eine große Varianz bei den individuellen CO2-Bilanzen gibt. Während die besten 10% der Bevölkerung mit 7 t CO2e auskommen und damit rund 40 % unter dem Durchschnittswert liegen, ist der Wert für die 10 % der Bevölkerung mit dem höchsten CO2-Fußabdruck mit 17,7 t CO2e mehr als doppelt so groß und liegt mehr als 50 % über dem deutschen Durchschnitt.

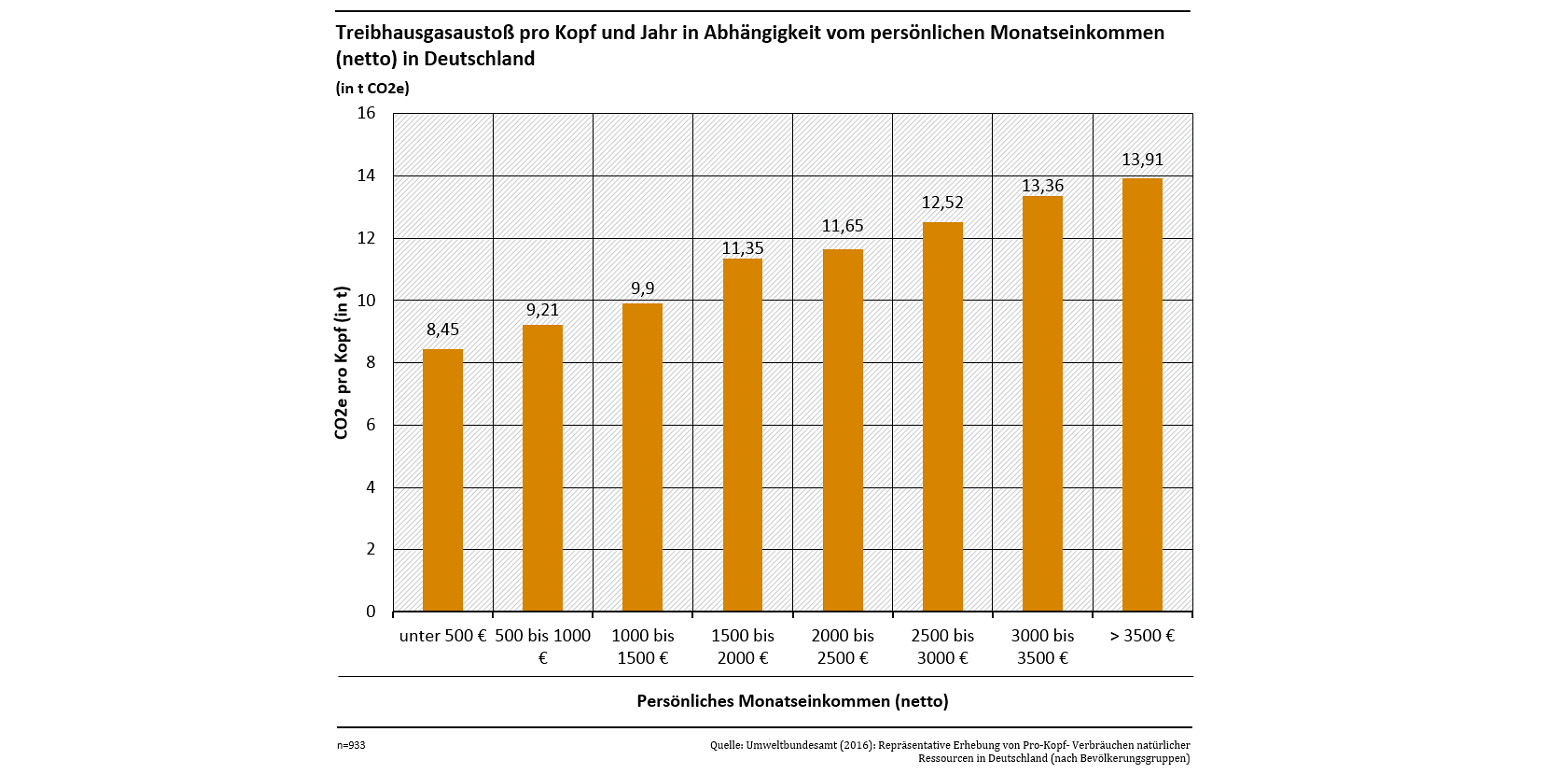

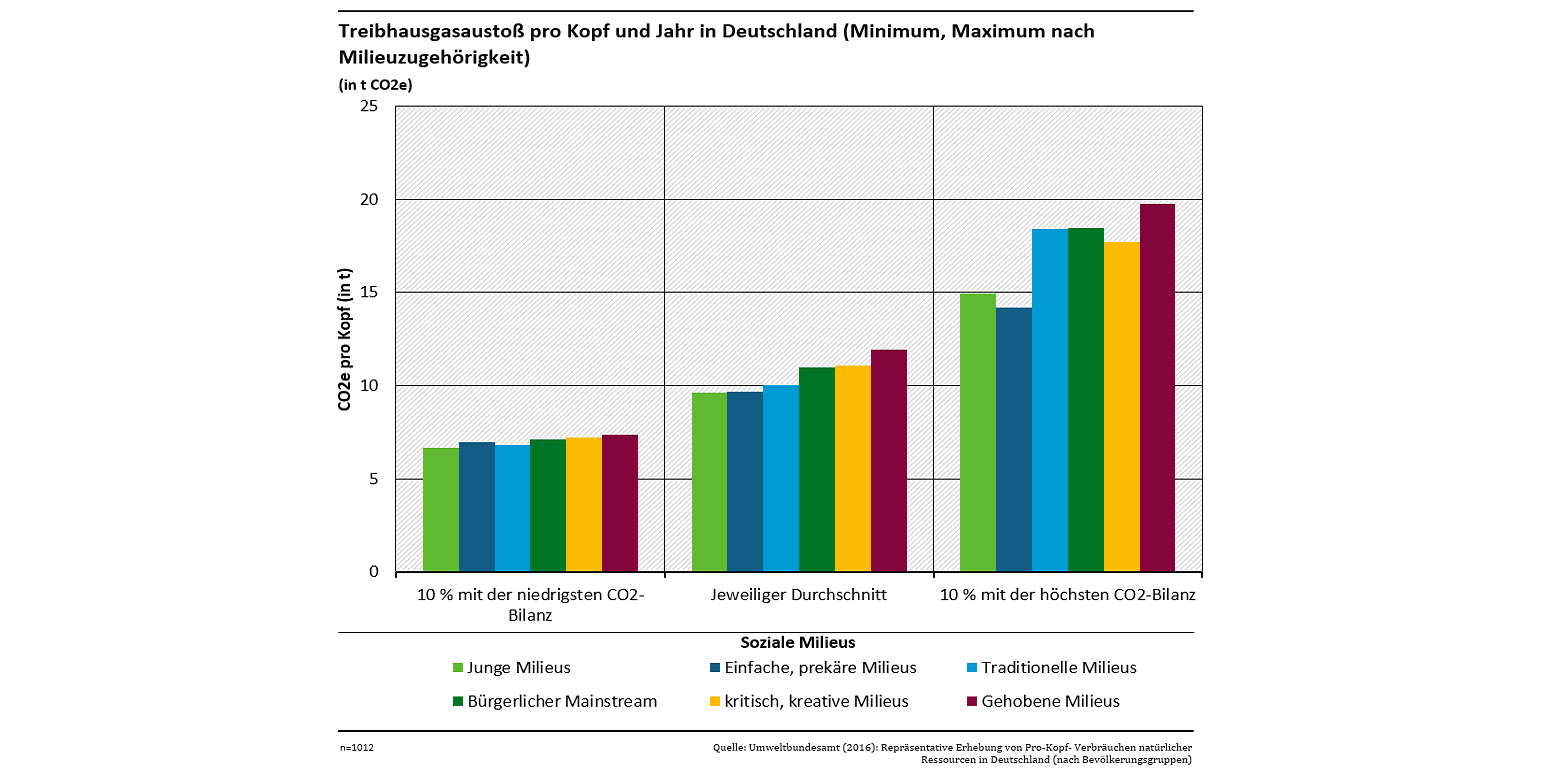

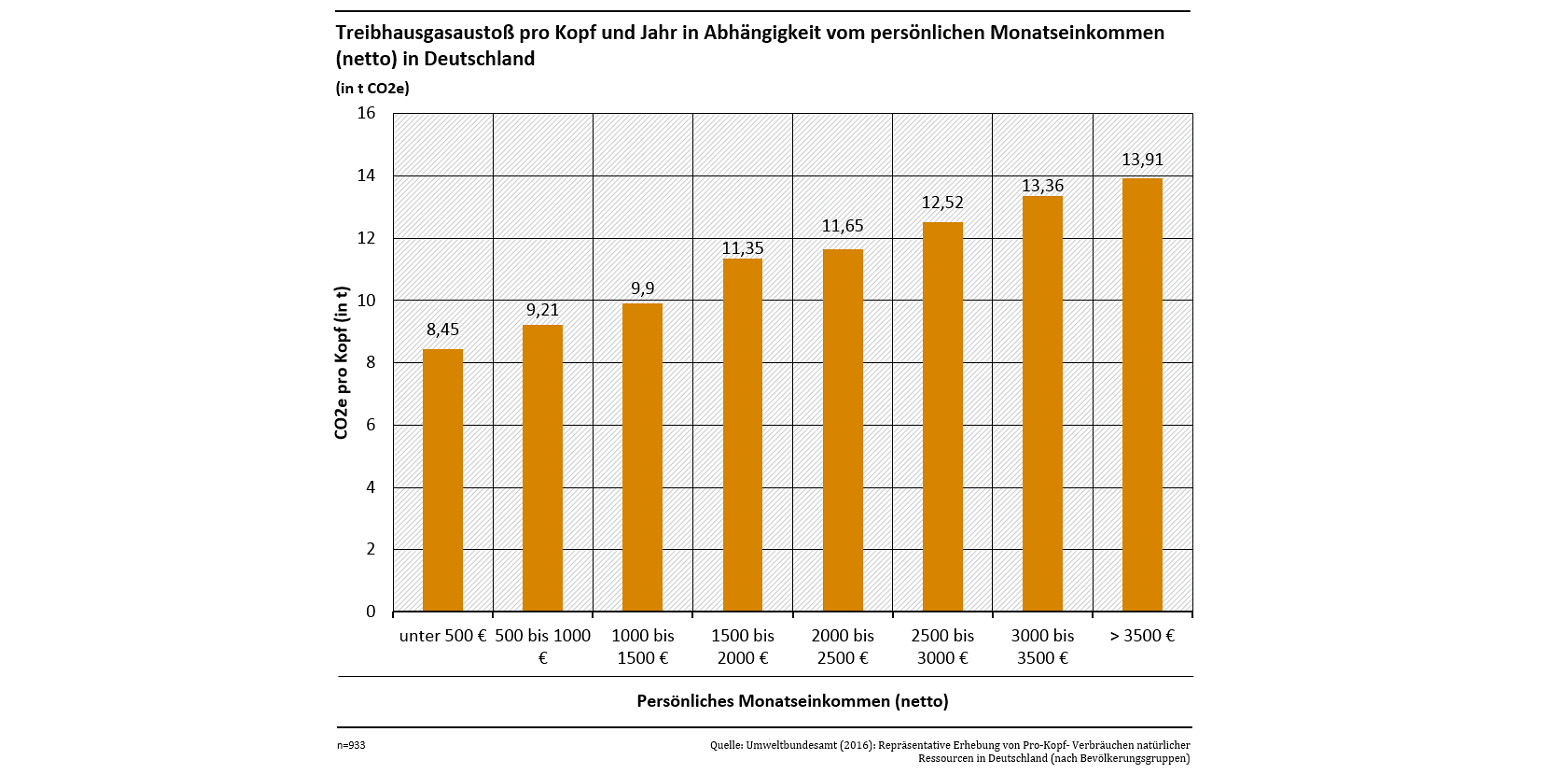

Eine wichtige übergeordnete Rolle für die persönliche Treibhausgasbilanz und den Ressourcenverbrauch spielt die Höhe des verfügbaren Einkommens. In der Tendenz steigen CO2e-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Umweltbelastungen mit dem Einkommen. Man wohnt in größeren Wohnungen, reist häufiger, leistet sich ein größeres Auto und konsumiert mehr. Dabei spielt es keine Rolle, ob man nur das persönliche Einkommen (Abbildung „Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr in Abhängigkeit vom persönlichen Monatseinkommen (netto) in Deutschland“) oder das in Abhängigkeit der Haushaltsgröße ermittelte Pro-Kopf-Einkommen betrachtet (Abbildung „Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr in Abhängigkeit vom Pro-Kopf-Monatseinkommen (netto) in Deutschland “). Diese Einkommensabhängigkeit spiegelt sich auch in den CO2e-Bilanzen der unterschiedlichen Milieus wider (Abbildung „Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr in Deutschland in Abhängigkeit von Milieuzugehörigkeit“).

Die große Bedeutung der „Big Points“ nachhaltigen Konsums für den individuellen Umweltverbrauch macht auch verständlich, warum es innerhalb von relativ homogenen Milieus große Abweichungen gibt (siehe Abbildung „Treibhausgasaustoß pro Kopf und Jahr in Deutschland (Minimum, Maximum nach Milieuzugehörigkeit) Die Unterschiede um mehr als 100 Prozent zwischen dem ersten und dem letzten Perzentil lassen sich anhand der Unterschiede in Bezug auf wenige „Big Points“ wie Wohnfläche pro Kopf, Zahl der Flugreisen und dem Dämmstandard erklären.

Einzelmaßnahmen eines nachhaltigen Konsums unterscheiden sich aber nicht nur hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz, sondern zum Beispiel auch im Hinblick auf ihre Umsetzungswahrscheinlichkeit. Während viele „Big Points“ wie Verzicht auf Flugreisen auf Ablehnung in weiten Teilen der Bevölkerung stoßen, gibt es auch „Big Points“ eines nachhaltigen Konsums, die von einer wachsenden Zahl von Menschen nachgefragt und dauerhaft umgesetzt werden und die auf andere Akteure (Politiker, Unternehmen, Konsumenten) positiv ausstrahlen. Die sozialwissenschaftliche Umweltforschung wendet sich daher verstärkt der Frage zu, was solche „Schlüsselentscheide“ (Kaenzig/Jolliet 2006), „Key Points“ (Bilharz 2010), oder „Top-Ten-Maßnahmen“ (Öko-Institut 2010) eines nachhaltigen Konsums sind. Als Beispiele werden unter anderem Maßnahmen zur Wärmedämmung, Car-Sharing oder Investitionen in erneuerbare Energien genannt.

Quellen:

- Bilharz, M. (2010): „Key Points“ nachhaltigen Konsums, Marburg.

- Kaenzig, J./Jolliet O. (2006): Umweltbewusster Konsum: Schlüsselentscheide, Akteure und Konsummodelle. Umwelt-Wissen Nr. 0616, Bundesamt für Umwelt, Bern.

- Öko-Institut (2010): CO2-Einsparpotenziale für Verbraucher. Studie für den vzbv. Freiburg.

Analyse umweltrelevanter Handlungsvorschläge hinsichtlich ihrer Relevanz, Anteile n. Bedarfsfeldern

Quelle: Michael Bilharz / UBA

Beispielhafte Abweichungen vom durchschnittlichen CO2-äquiv.-Ausstoß

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgasaustoß pro Kopf und Jahr in Abhängigkeit vom persönlichen Monatseinkommen (netto)

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr in Abhängigkeit vom Pro-Kopf-Monatseinkommen (netto)

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgasaustoß pro Kopf und Jahr in Deutschland in Abhängigkeit von Milieuzugehörigkeit

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgasaustoß pro Kopf und Jahr in Deutschland (Minimum, Maximum nach Milieuzugehörigkeit)

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgasaustoß pro Kopf und Jahr in Deutschland nach Perzentilen

Quelle: Umweltbundesamt

Die Suche nach global verallgemeinerbaren Konsummustern

Hinter dem Konzept nachhaltiger Konsum steht das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung: Hier und heute so leben, dass überall und auch in Zukunft alle Menschen so leben können. Es geht somit beim nachhaltigen Konsum um global verallgemeinerbare Konsummuster.

Abbildung „Treibhausgasemissionen pro Person (nach Ländern)“ zeigt beispielhaft, dass global sehr große Unterschiede im Konsumniveau bestehen. So liegt der deutsche CO2e-Ausstoß pro Kopf mehr als 60 % über dem Weltdurchschnitt und mehr als viermal so hoch wie der Wert von Indien. Nach heutigem Kenntnisstand muss allerdings der weltweite CO2e-Ausstoß bis 2050 um mindestens 50 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 gesenkt werden, um die Erderwärmung gemäß den UN-Beschlüssen von Paris auf deutlich unter 2 Grad Celsius eindämmen zu können. Dies macht deutlich, dass das deutsche Konsumniveau nicht global verallgemeinerbar ist und nachhaltiger Konsum große Anstrengungen erfordert. Für den CO2e-Ausstoß bedeutet dies beispielsweise eine Minderung in Höhe von rund 95 Prozent, was einem Pro-Kopf-Ausstoß von unter 1 t CO2e entspricht.

„Konsumbürger“: Engagement jenseits des eigenen Konsums

Wir haben aber nicht nur Einfluss auf unseren, sondern auch auf den CO2e-Ausstoß von anderen Menschen oder Unternehmen. Investitionen in erneuerbare Energien und andere umweltschutzbezogene Geldanlagen tragen zur CO2e-Einsparung bei. Das Engagement am Arbeitsplatz ermöglicht oft Einsparmöglichkeiten, die weit über den persönlich zurechenbaren CO2e-Ausstoß hinausgehen. Gesellschaftliches Engagement (zum Beispiel in Form von Verbandsmitgliedschaften) kann dazu beitragen, dass klimafreundlichere Gesetze eingeführt werden (siehe Abbildung „Durch Geldanlagen und Geldspenden indirekt angestoßene CO2e-Minderungen“).