Indikator: Nutzung der Wasserressourcen

Wassernutzungs-Index

Quelle: Statistisches Bundesamt

Wassernutzungs-Index

Quelle: Statistisches Bundesamt

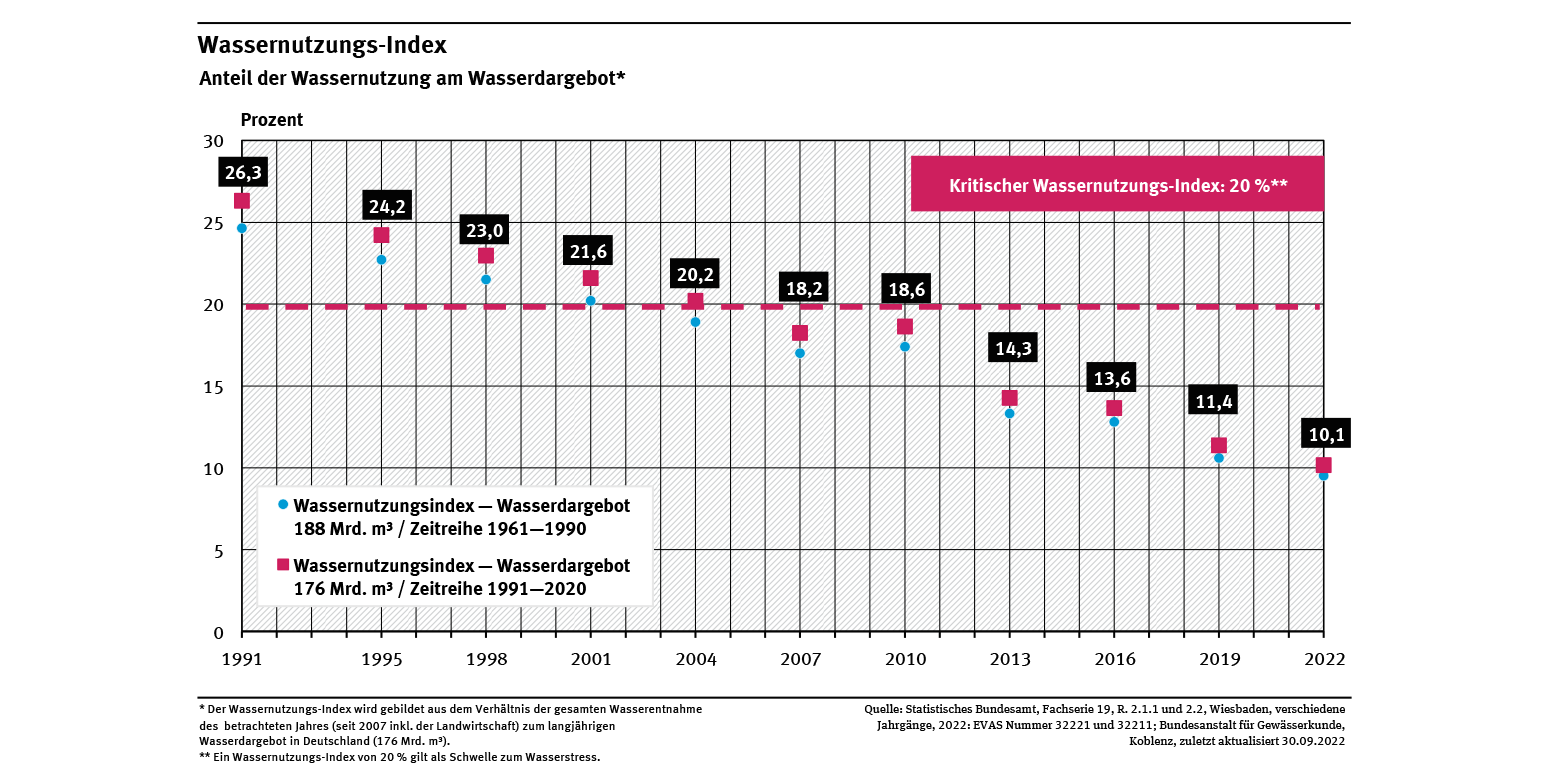

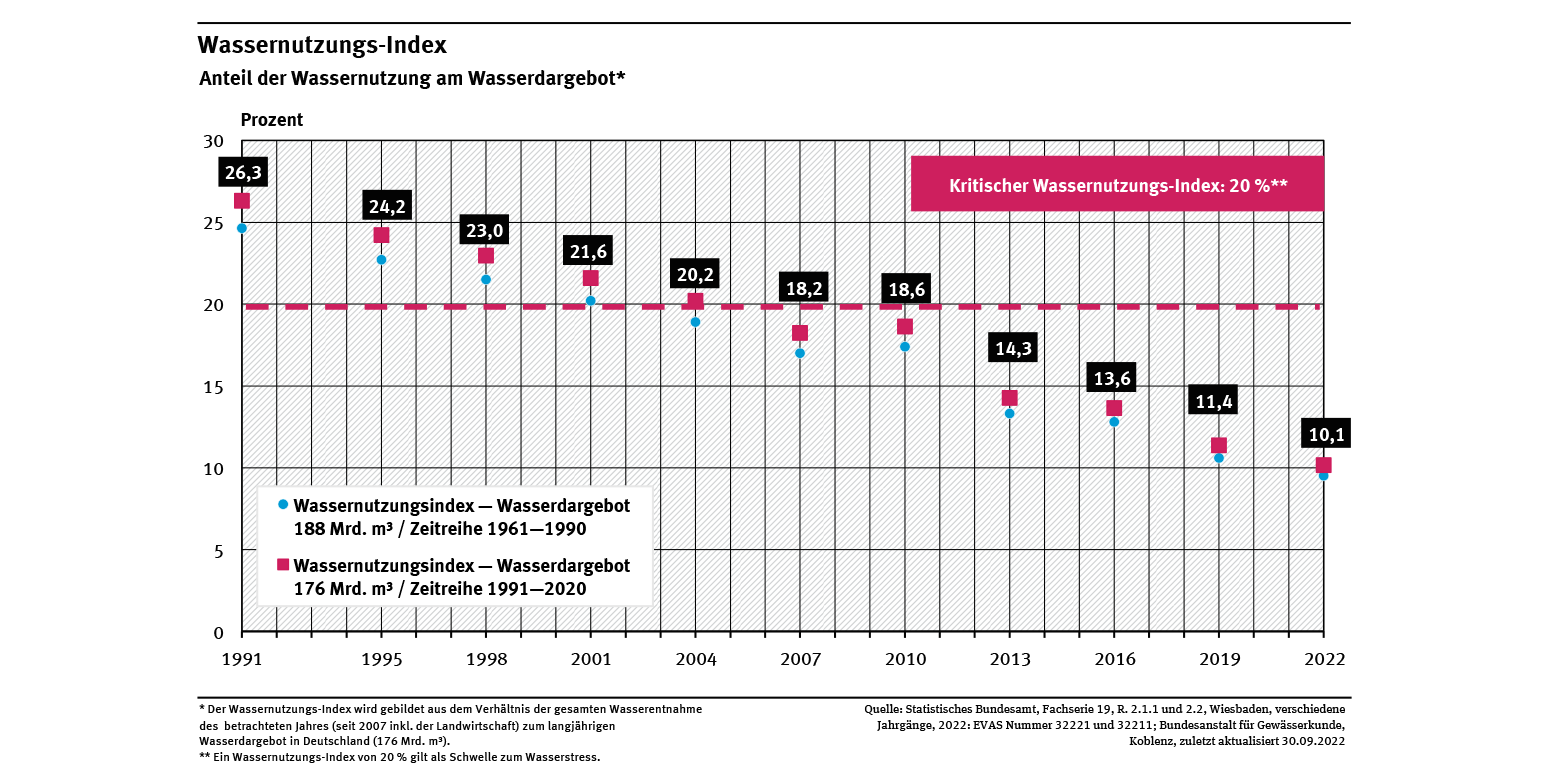

- Bei einem Wassernutzungs-Index von mehr als 20 % ist die Schwelle zum Wasserstress erreicht.

- Wasserstress bedeutet ein steigendes Risiko für Umweltprobleme und wirtschaftliche Schwierigkeiten.

- Seit 2007 liegt der Wassernutzungs-Index unter der kritischen Marke von 20 %, 2022 lag er bei 10,1 %.

- Durch den Import von Gütern verursacht Deutschland eine Wassernutzung in anderen Teilen der Welt. Dies kann in manchen Regionen zum Wasserstress beitragen.

Der Wassernutzungs-Index setzt die Wasserentnahmen mit den erneuerbaren Wasserressourcen ins Verhältnis. Die erneuerbaren Wasserressourcen oder das erneuerbare Wasserdargebot werden als langjähriges potentielles Wasserdargebot dargestellt. Die erneuerbaren Wasserressourcen umfassen in Deutschland 176 Mrd. m³, bestimmt für die Periode 1991—2020. Wenn 20 % oder mehr des erneuerbaren Wasserdargebots genutzt werden, wird in internationalen Vergleichen von Wasserstress gesprochen. Eine zu starke Wassernutzung kann zu Umweltproblemen führen und die ökonomische Entwicklung behindern (Raskin et al. 1997). Durch sinkende Grundwasserstände können Moore und Feuchtgebiete austrocknen oder Wälder geschädigt werden. In Küstennähe können Grundwasservorkommen durch eindringendes Meerwasser versalzen. Zwar herrscht in Deutschland im Mittel kein Wasserstress, jedoch gibt es regionale und saisonale Unterschiede. So ist der Niederschlag in Deutschland sehr ungleich verteilt.

Zukünftig sollte der Indikator um den regionalen und saisonalen Bezug ergänzt werden. Durch eine Darstellung des Wassernutzungs-Indexes zum Beispiel auf Ebene der Flusseinzugsgebiete sowie für einzelne Jahresabschnitte könnte dort möglicher Wasserstress besser erkannt werden.

Die Europäische Kommission hat sich in ihrem „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ zum Ziel gesetzt, dass der Schwellenwert von 20 % für den Wassernutzungs-Index nicht überschritten werden soll (EK 2011). Für Deutschland sank der Index zwischen 1991 und 2022 von 26,3 % auf 10,1 %, da die Wasserentnahmen kontinuierlich zurück gingen. 1991 lagen sie noch bei 46,3 Mrd. m³. 2022 lag der Wert mit 17,9 Mrd. m³ deutlich niedriger.

Große Teile der verwendeten Wassermenge werden zur Kühlung eingesetzt und danach wieder in die Flüsse oder Seen eingeleitet. Würde dies bei der Berechnung berücksichtigt, läge der Wassernutzungs-Index deutlich unter 10 %. Die Entnahmen der Energieversorgung sinken seit dem Jahr 2013 deutlich. Von 2019 zu 2022 betrug der Rückgang knapp 2 Mrd. m³ von 8,8 auf 6,9 Mrd. m³. Dieser starke Rückgang lag vor allem an der geringeren Kühlwassernutzung durch konventionelle Kohle- und Atom-Kraftwerke. Allerdings könnten andere Wassernutzungen (z.B. Kühlung von Rechenzentren, Wasserstoffproduktion) zu einem erneuten Anstieg von Wasserentnahmen führen. Bei der landwirtschaftlichen Bewässerung ist im Zuge des Klimawandels ein steigender Bedarf zu erwarten.

In Deutschland selbst herrscht im Mittel kein Wasserstress. Jedoch trägt die deutsche Volkswirtschaft durch den Import von wasserintensiven Gütern zur Wassernutzung in anderen Ländern bei. Abhängig von den Rahmenbedingungen kann dies dort mancherorts zu Wasserstress führen (Bunsen et al. 2022).

Der Wassernutzungs-Index vergleicht die Wasserentnahmen mit dem langjährigen potentiellen Wasserdargebot. In die Berechnung des Wasserdargebotes fließen der Zufluss aus dem Ausland sowie die Differenz von Niederschlag und Verdunstung von Boden und Pflanzen ein. Zur Berechnung wird die Periode 1991—2020 verwendet. Um einen Vergleich zur bisherigen Klimaperiode zu ermöglichen, wird der Index zusätzlich für 1961 bis 1990 dargestellt. Die Wasserentnahmen entfallen auf die öffentliche Wasserversorgung, die Energieversorgung, das verarbeitende Gewerbe und Bergbau sowie die Landwirtschaft. Die Daten werden alle drei Jahre durch das Statistische Bundesamt erfasst und veröffentlicht. Das Wasserdargebot wird über die Wasserbilanz durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) bestimmt.

Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie im Daten-Artikel "Wasserressourcen und ihre Nutzung".