Resistenzen gegen Anthelminthika

Die ersten Resistenzen gegen Anthelminthika wurden schon vor ca. 50 Jahren beschrieben. Eine wiederholte, routinemäßige Anwendung derselben Wirkstoffe erhöht das Risiko, dass Resistenzen entstehen. Treten gleichzeitig zur oder direkt im Anschluss an die Entwurmung Symptome auf, die auf einen Wurmbefall hindeuten, sollte unbedingt mit dem Tierarzt oder der Tierärztin Rücksprache gehalten werden und die Behandlung auf Ihre Wirksamkeit überprüft werden(39,40).

Untersuchung von frischen Kotproben

Kotproben kann jeder nehmen.

Quelle: toeytoey / Fotolia.com

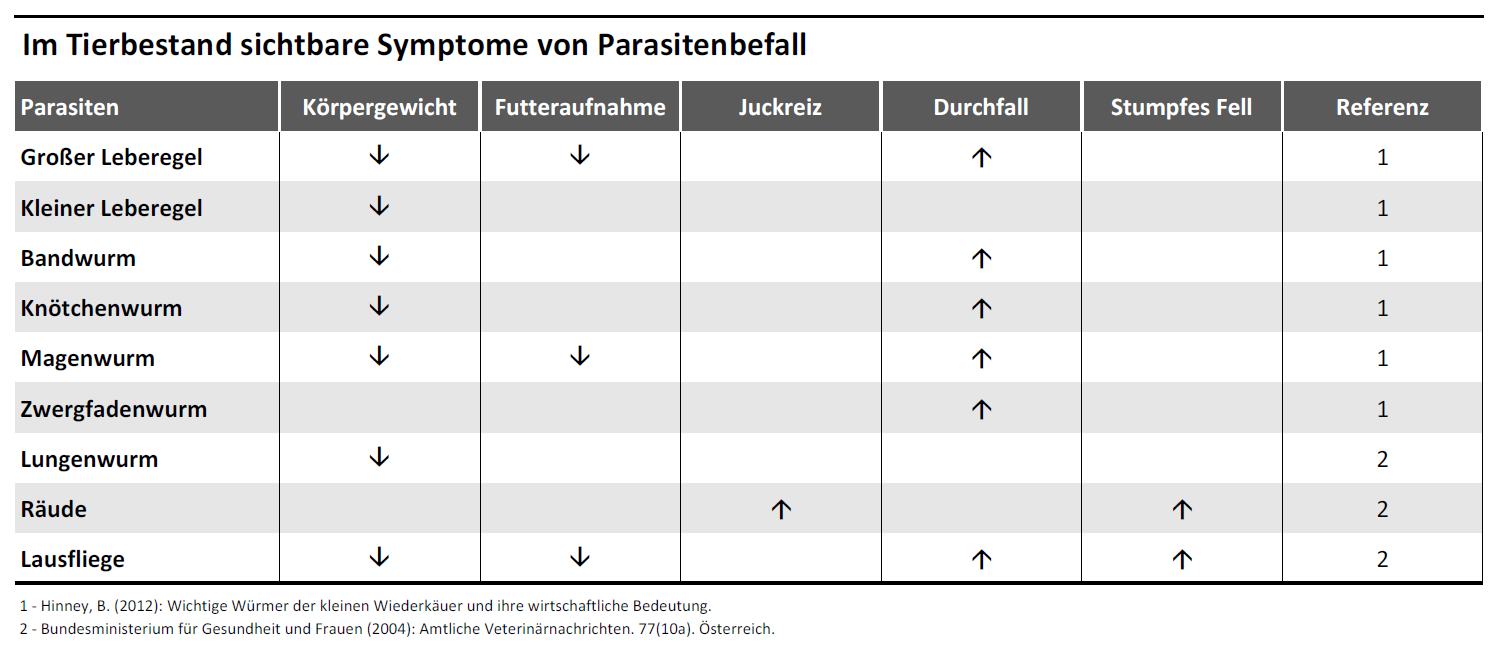

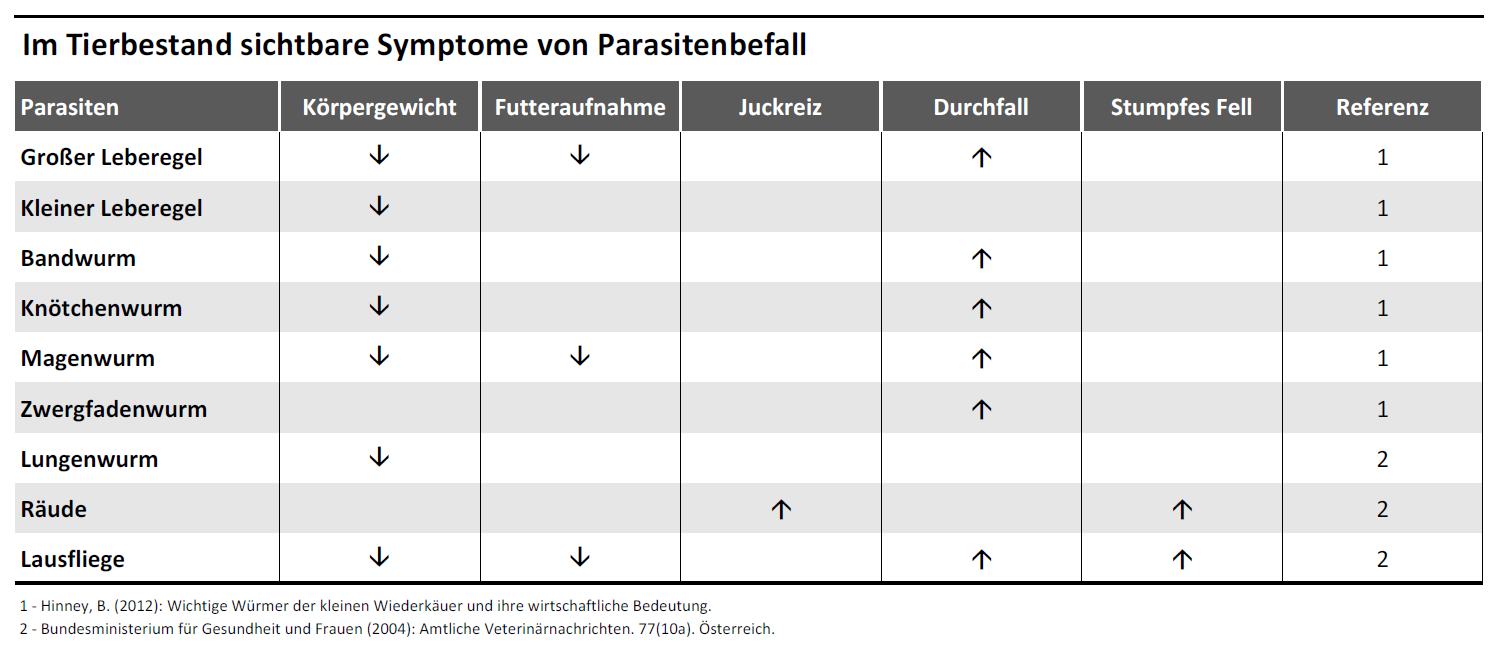

Symptome von Parasitenbefall

Sichtbare Zeichen für Parasitenbefall sollten im Rahmen der Tierbeobachtung auffallen

Quelle: Umweltbundesamt

Entwurmung für Wiederkäuer

Bei kleinen und großen Wiederkäuern sind die Jungtiere besonders gefährdet. Hersteller von Entwurmungsmitteln empfehlen deshalb für diesen Zeitraum eine engmaschige Entwurmung. Eine Untersuchung der Kotproben nach dem Konzept der selektiven Entwurmung statt des prophylaktischen Anthelminthika-Einsatzes ist sinnvoll, um unnötige Behandlungen und Resistenzentwicklung zu vermeiden. Dabei sind vorsorgliche Kotuntersuchung von Poolproben oder Einzeltieren ratsam. Insbesondere Tiere mit vermehrten Kotverschmutzungen oder blassen Schleimhäuten müssen auf jeden Fall untersucht werden. Auch Juckreiz, sichtbar durch Scheuern vom Hinterteil, kann ein Indiz für Wurmbefall sein. Weitere Hinweise sind eine abnehmende Kondition oder ein stumpfes Fell.

Weidemangement als Prävention

In der intensiven Weide- oder Koppelhaltung ist das Infektionsrisiko deutlich erhöht(41,42). Je intensiver beweidet wird, desto höher kann die Parasitenbelastung sein. In diesem Fall ist ein gutes Weidemanagement und häufiger Umtrieb die beste Prävention. Die regelmäßige Mahd der Weiden und speziell der Geilstellen ermöglicht den Sonnenstrahlen zur Grasnarbe durchzudringen und Gras und Boden besser zu trocknen(43). Wurmlarven sind sehr empfindlich und sterben bei Trockenheit schnell ab. In der Pferdewirtschaft hat sich das Abäppeln – das Entfernen von Pferdeäpfeln – von Reitplätzen und Weiden bereits durchgesetzt. Durch diese Maßnahme kann die Wurmbürde drastisch reduziert werden. Auch das Ausbringen von Kalkstickstoff auf die Weide reduziert die Wurmlarven(44). Separate Weiden, Flächen, die im letzten Jahr nicht zur Beweidung sondern zur Heubergung genutzt wurden, sollten für Jungtiere verwendet werden. Erst nach Weidewechsel dieser dürfen Alttiere auf diese Weiden. Somit kann eine Übertragung von Alt- zu Jungtier vermieden werden.

Gutes Futter, gesündere Tiere

Bei der Grünfuttergewinnung auf Weideflächen kann das Gras mit infektiösen Larven kontaminiert sein. Demgegenüber sterben in konserviertem oder sehr trockenem Futter wie Silage und Heu viele Wurmlarven mit zunehmender Zeit ab. Das gilt aber nur bedingt. Die Larven des Leberegels können beispielsweise bis zu sechs Monate in Heu und zwei Wochen in der Silage überleben(45) . Bei der Futtergewinnung sollten sehr feuchte Gebiete ausgespart oder das Futter entsprechend lange gelagert werden(46).

Ein spezielles Risiko der Infektion mit z.B. Neospora caninum besteht über Hundekot(47,48,49,50). Flächen die zur Futtergewinnung dienen, sollten unbedingt gekennzeichnet werden und Hundehalter mit Hinweisschildern auf die Übertragungsgefahr hingewiesen werden(51). Auch der Hofhund sollte keinen Zugang zum Futterlager oder Futtertisch haben.

Zeitgemäße Entwurmung für Pferde

Das Prinzip der zeitgemäßen Entwurmung bedeutet den Einsatz von Antiparasitika nach einem auf Eizählung im Kot angepassten Zeitplan. Mittels Eizählung in Kotproben werden diejenigen Pferde eines Bestandes ermit-telt, die „starke Ausscheider“ sind. Das sind die Tiere, deren frischer Kot 200 Eier und mehr pro Gramm Kot (EpG) aufweisen. Im ersten Monitoring-Jahr wird regelmäßig alle 42 bis 60 Tage beprobt. Danach können die Intervalle auf ungefähr 90 Tage ausgedehnt werden. Starke Ausscheider werden mit einer entsprechenden, vom Tierarzt verordneten Wurmkur behandelt. Anschließend wird der Erfolg mittels eines Eizahl-Reduktions-Testes (EZRT) kontrolliert. Gegebenenfalls muss nachbehandelt werden. Der Schwellenwert von >200 EpG bezieht sich auf Strongyliden. Bei allen anderen Parasiten gilt: Sobald ein positiver Befund vorliegt muss eine Wurmkur vorgenommen werden(52). Die Maßnahmen sollten für alle Tiere auf einem Betrieb zeitlich abgestimmt erfol-gen. Als sehr sinnvoll hat sich auch eine Untersuchung und Quarantäne von neu-eingestellten Pferden oder zugekauften Tieren erwiesen.

Gute Tierbeobachtung und regelmäßigen Kotproben können Entwurmungen reduzieren

Nicht immer sind die von Herstellern empfohlenen frequenten Entwurmungen notwendig. Die Notwendigkeit kann durch eine Kotprobe abgeklärt werden.

Quelle: Umweltbundesamt

Hinweisschilder für Hundehalter

Nutztiere können erkranken, wenn Felder die zur Futter- und Lebensmittelproduktion dienen, durch Hundekot kontaminiert werden. Die Aufklärung der Hundehalter soll das Risiko minimieren.

Quelle: Julia Steinhoff-Wagner / Universität Bonn

Entwurmung für Schweine

Beim Schwein ist der symptomlose Wurmbefall weit verbreitet. Häufig wird erst nach der Schlachtung anhand der Leberbefunde deutlich, wie hoch die Parasitenlast ist(53). Dies ist aber ein sehr verlässlicher Indikator für das Betriebsmanagement. Ein Vergleich mit anderen Betrieben kann als Hinweis dienen, ob eine Behandlung notwendig ist.

Saubere Schweine in gepflegter Umgebung

Durch Waschen der Sauen vor der Umstallung in den Abferkelstall, sowie durch den Einsatz wurmeiwirksamer Desinfektionsmittel, kann die Übertragung auf die Ferkel reduziert werden. Trocknungszeiten nach Reinigung der Buchten und Ställe haben großen Einfluss auf die Wirksamkeit und sollten unbedingt eingehalten bzw. als Mindestzeit verstanden werden.

In poröser Struktur oder Mauerrissen können Fliegen- und Wurmlarven die Reinigung und Desinfektion der Bucht überstehen. Risse und poröse Struktur sollten deshalb unbedingt verputzt oder mit einer Platte abschließend verdeckt werden. Im Bereich des Troges und am unteren Teil des Futterrohrs herrschen ebenfalls beste Bedingungen zum Überdauern von Larven, Eiern und auch Bakterien. Diese Bereiche sollten nicht nur bei Wurmproblemen besonders gründlich gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert werden (siehe: Reduktion des Keimdrucks). Um auf routinemäßigen Einsatz umweltkritischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verzichten, ist die Verwendung mechanischer Reinigungsgeräte oder Flämmgeräte empfehlenswert.

Ektoparasiten

Zunehmend befallen auch Ektoparasiten unsere Nutztiere. Häufig vokommende Ektoparasiten, die Nutztiere betreffen sind Zecken, Flöhe, Milben, Läuse, Fliegen und Kriebelmücken. Ein Befall von Ektoparasiten kann generell zur Schwächung beitragen in dem die Tiere statt zu Fressen ständig in Bewegung bleiben und durch Stress und Abwehbewegungen ihren Energiehaushalt belasten. Sie können aber auch als Vektoren für andere Erkrankungen dienen, z.B. Rickettsiosen, Mykoplasmosen oder Piroplasmosen. Desweiteren kann der Befall zu Hautirritationen, Hautentzündungen und Haarausfall führen. Bedingt durch den Juckreiz und das Scheuern können offene Wunden entstehen, die wiederum eine Eintrittspforte für weitere Erkrankungen bieten. Bisher sind Erkranungen mit Ektoparasiten beim Nutztier nur sehr schwer zu kontrollieren und es gibt wenig Daten zur Relevanz und Bedeutung. Forschung dazu, sowie zur Übertragung und Prävention wäre sinnvoll.

Von Würmern befallene Schweineleber

Beim Schwein ist der symptomlose Wurmbefall weit verbreitet. Häufig wird er erst nach der Schlachtung durch Milkspots in der Leber deutlich.

Quelle: Boris Supper

Aus einem Schwein heraushängender Spulwurm

Spulwürmer können eine beachtliche Länge erreichen.

Quelle: Jürgen Harlizius / Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

In Rissen von Wänden oder Böden wird das Überdauern von Würmern, Fliegen- und Wurmlarven begünstigt

Zwischenräume in Wänden bieten Würmern, Fliegen- und Wurmlarven Schutz vor Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen

Quelle: Julia Steinhoff-Wagner/ Universität Bonn

Literatur

38. Koopmann, R. und Epe, C. (2002) Die gängige Entwurmungspraxis - noch zeitgemäß? Deutsche Schafzucht, 94 (7), 164-168.

39. Bauer, C. (2004) Anthelminthika-Resistenzen bei Pferde- und Widerkäuerhelminthen – praktische Aspekte. Tierärztliche Praxis 32(G): 306-3011.

40. Podstatzky, L. (2010). Parasitenbelastung von Weideziegen - Ergebnisse aus einem Versuch sowie aus Praxisuntersuchungen. Fach-tagung für Biologische Landwirtschaft 2010, 77 – 80.

41. Gasteiner, J. (2005). Tiergesundheitliche Aspekte zur Vollweidehaltung von Milchkühen. Grenzen und Möglichkeiten der Milchpro-duktion bei Vollweidehaltung. Österreichische Fachtagung für biologische Landwirtschaft, 9. - 10. November 2005, 17-21.

42. Briemle, G., Eckert, G., Nußbaum, H. (2014). Wiesen und Weiden. Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. 8:1–57.

43. Podstatzky, L., & Gallnböck, M. (2013). Einfluss von Düngemittel auf die Wiederfindungsraten von Parasitenlarven. Poster, 12. Wis-senschaftstagung Ökologischer Landbau, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 5. bis 8. März 2013.

44. LFi – Ländliches Fortbildungsinstitut (2008). Tiergesundheit. Teil 3: Parasiten bei Schaf und Ziege. In: Mögliche Behandlungsstrate-gien für die Bekämpfung von Innenparasiten, Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen (Hrsg.).

45. MSD Animal Health (2009-2017). Pferdeentwurmung – Häufig gestellte Fragen. MSD Tiergesundheit.

46. Conraths F. J., Schares G. (1999). Diagnostik und Epidemiologie Neospora-caninum-assoziierter Aborte beim Rind. Tierärztliche Prax-is (G) 27, 145-153.

47. Dubey J.P. (2003). Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. Korean Journal of Parasitology, 41, 1-16.

48. Weber A., Zetzmann K., Ewringmann Th. (2000) Vorkommen von Antikörpern gegen Neospora caninum bei Kühen in nordbayerischen Beständen mit Abortproblemen. Tierärztliche Umschau, 55, 27-29.

49. Sörgel, S., Müller, M., Schares, G., Neuss, T., Puchta, H., Kreuzer, P., Ewringmann, T., Ehrlein, J., Bogner, K.-H., Schmahl, W. (2009). Betei-ligung von Neospora caninum bei Rinderaborten in Nordbayern. Tierärztliche Umschau 64, 235-243.

50. Resch R., Gasteiner J. (2008). Hundekot im Grundfutter – eine Gefahr für Rinder?. Landwirt, 7, 10-11.

51. Becher, A. & Pfister, K. (2013). Zeitgemäße Entwurmung beim Pferd – Grundlagen und neue Konzepte für eine selektive Parasitenbe-kämpfung. team. Konkret, 9 (04), 8-11.

52. Harlizius, D. J., & Hennig-Pauka, I. (2014). Farbatlas Schweinekrankheiten. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.