Moose als Bioindikator

Die Methode des Moosmonitorings wurde in den späten 1960er Jahren entwickelt. Sie basiert darauf, dass Moose Stoffe direkt aus dem Niederschlag und aus trockener Deposition (Ablagerungen und Aufnahme aus der Luft) beziehen. Dadurch können sie als Bioindikatoren für die Deposition von Luftschadstoffen genutzt werden, denn deponierte Schadstoffe reichern sich im Moos an (Bioakkumulation) und können durch Laboranalysen der Moosproben nachgewiesen werden. Das Moosmonitoring ist für ein flächendeckendes Screening der Belastungssituation besonders für solche Substanzen geeignet, für die sonst nur wenig Informationen zur räumlichen Verteilung der Deposition vorliegen. Dies ist z.B. bei Schwermetallen oder persistenten organische Schadstoffen (Persistent Organic Pollutants, POP) der Fall.

Europaweites Monitoring

Seit 1990 wird im 5-Jahreszyklus das European Moss Survey (EMS) unter der Genfer Luftreinhalteabkommens von 1979 (Convention on long-range transboundary air pollution - CLRTAP) durchgeführt. Hierzu werden stoffliche Belastungen in Moosen von quellfernen terrestrischen Ökosystemen in Europa erfasst, um daraus räumliche Depositionsmuster potenziell schädlich wirkender Stoffe abzuleiten. Durch die Analyse der zeitlichen und räumlichen Entwicklung kann die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Luftreinhaltung evaluiert werden. Das International Cooperative Programme (ICP) Vegetation publiziert die Ergebnisse des Moosmonitorings und berichtet sie an die Working Group on Effects (WGE) der CLRTAP.

Deutsches Moosmonitoring

Nach 1990, 1995, 2000, 2005 und 2015/16 beteiligte sich Deutschland am internationalen Moosmonitoring 2020/21 (MM2020), mit dem Schwerpunkt der Analyse von (Schwer-)Metallen und Stickstoff. Der deutsche Beitrag zum MM2020 umfasst zum zweiten Mal nach dem MM2015 die Bestimmung von persistenten organischen Schadstoffen (POP) und erstmals die Messung von Mikroplastik (MP) in Moosen. Da die Analyse der neuen Substanzen sehr aufwendig ist, wurde das zu Grunde gelegte Messnetz von zuletzt 400 Standorten (MM2015) als Pilotprojekt auf 25 (MM2020) für alle Stoffe reduziert (siehe Karte „Messtandorte für Schwermetalle und Stickstoff im Moosmonitoring 2020/21“ und Karte „Messstandorte für POPs und Mikroplastik im Moosmonitoring 2020/21“).

Karte: Messstandorte für Schwermetalle und Stickstoff im Moosmonitoring 2020/21

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Messstandorte für POPs und Mikroplastik im Moosmonitoring 2020/21

Quelle: Umweltbundesamt

Ergebnisse: Schwermetalle

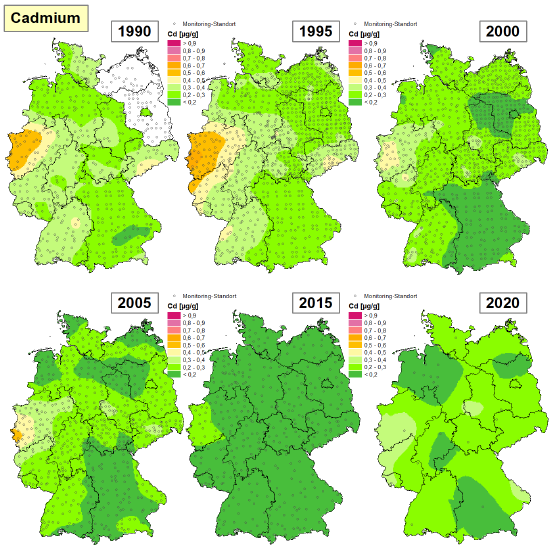

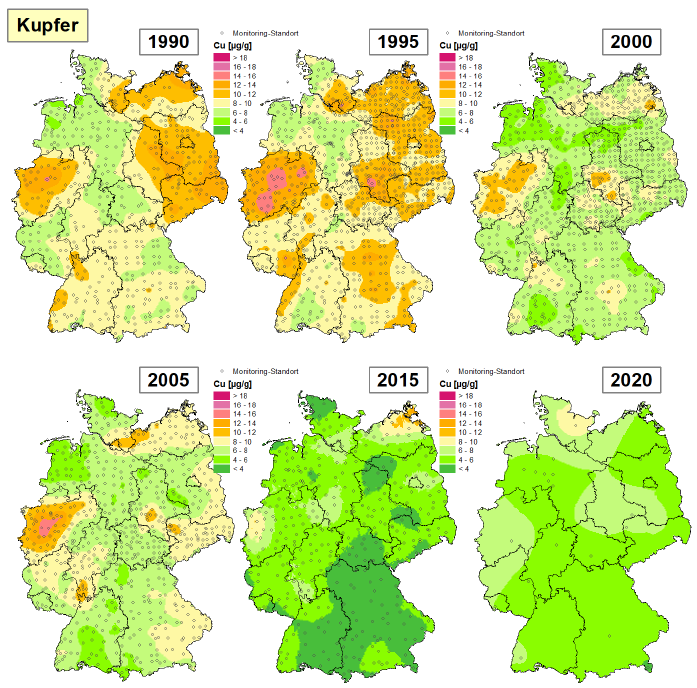

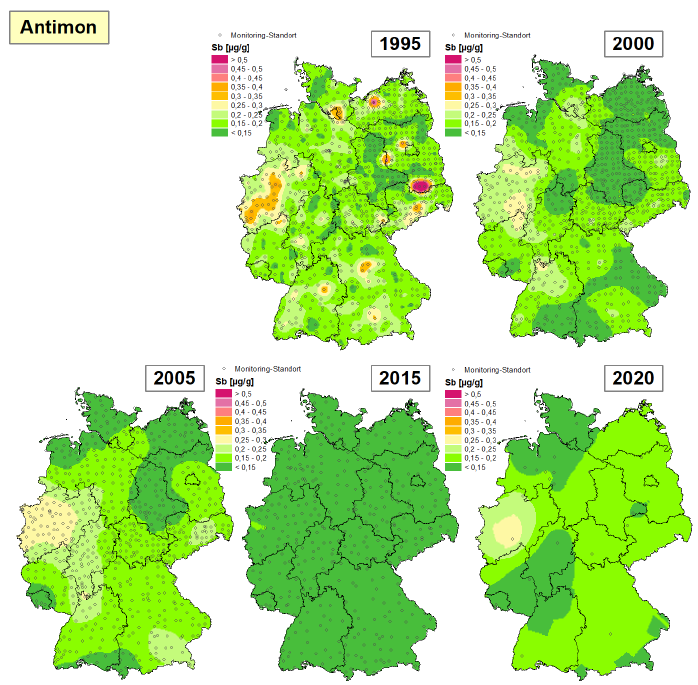

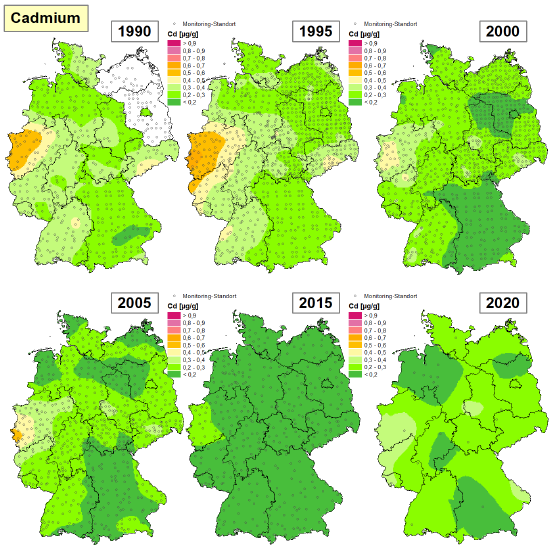

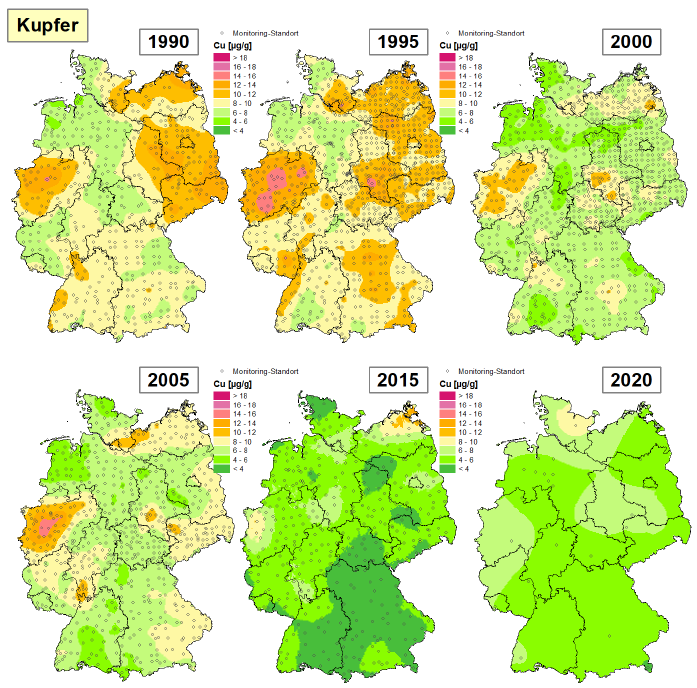

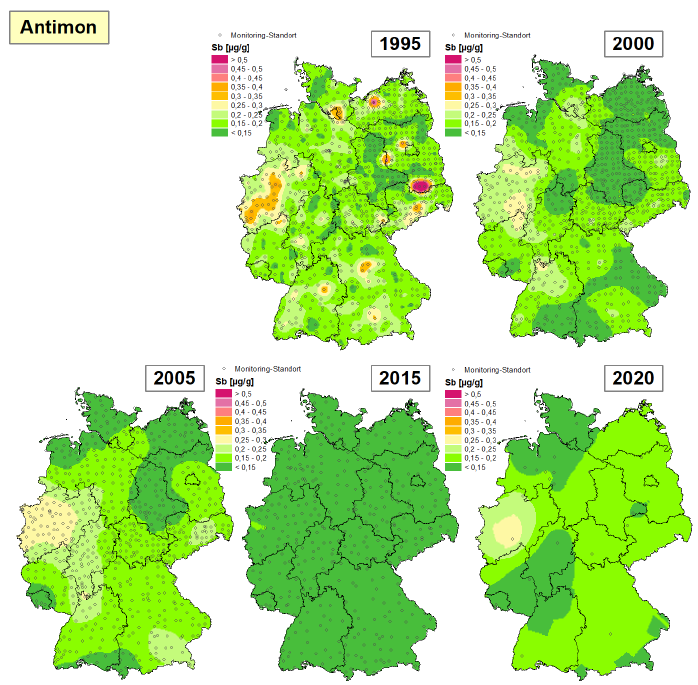

Der zeitliche Trend von 1990 bis 2016 zeigt für die meisten Metalle einen signifikanten und flächendeckenden Rückgang der Belastung. Allerdings wurden im MM2020 ein Anstieg bei vielen Schwermetallen gegenüber MM2015 gemessen. Insbesondere bei Quecksilber ist der Mittelwert mehr als verdreifacht. Dieser Trend wurde auch in vielen anderen Ländern des Moosmonitorings trotz einem Rückgang der berichteten Schwermetallemissionen beobachtet. Weitere Beispiele sind Arsen, Antimon, Kupfer, Zink und Chrom, bei denen eine Erhöhung festgestellt wurde. Die Metallgehalte in den Moosen zeigen in den einzelnen Jahren ähnliche räumliche Verteilungsmuster, wobei die Hot Spots sich zumeist in urban-industriell Zentren, insbesondere auch in Gebieten mit Kohlestromerzeugung, befinden (siehe Karten zu Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel, Arsen und Antimon).

Karte: Blei

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Cadmium

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Kupfer

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Nickel

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Arsen

Quelle: Umweltbundesamt

Karte: Antimon

Quelle: Umweltbundesamt

Ergebnisse: Stickstoff

Bei Stickstoff ist gegenüber der ersten Beprobung für Deutschland im Jahr 2005 im Mittel kein Rückgang der Belastung festzustellen, aber es traten etwas abweichende räumliche Muster auf. Aufgrund der wesentlich niederen Probenanzahl wurden im MM2020 in einigen Gebieten erwartbare höhere Werte (wie z.B. im Allgäu) nicht erfasst (siehe Karte zu Stickstoff).

Ergebnisse: Mikroplastik

Da Messungen von Mikroplastik in Moosen bisher noch nicht durchgeführt wurden, wurden Verfahren zur qualitativen (chemischen Zusammensetzung und Form von Mikroplastik in Moosproben) als auch zur quantitativen (Menge an Mikroplastik in Moosproben) Analyse getestet. Die Analysen zeigen, dass sich Moose als Bioindikator zum Nachweis der atmosphärischen Deposition von Mikroplastik eignen. In allen untersuchten Moosproben sind Polymere, insbesondere Polyethylen (PE) und Polyethylenterephthalat (PET), nachgewiesen worden.

Ergebnisse: Persistente organische Schadstoffe (POPs)

Die Analysen für POPs bestätigen das Konzentrationsniveau aus dem MM2015 und dass sich Moose als Bioindikator zum Nachweis der atmosphärischen Deposition von POPs eignen. Erste zeitliche Verläufe zeichnen sich ab, können aber aufgrund der punktuellen Ausrichtung und der geringen Anzahl an Vergleichsstandorten aus dem MM2015 nicht verallgemeinert werden. Eine erste Beschreibung der räumlichen Konzentrationsgradienten konnte im MM2020 durchgeführt werden, ebenso wie eine erste Abschätzung von Belastungen verschiedener Nutzungsstrukturen. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) wurden nur vereinzelt in wenigen Proben quantifiziert. Dies bestätigt die Ergebnisse aus der Pilotmessungen im MM2015, wo nur in einer Moosprobe PFAS über der Bestimmungsgrenze gefunden wurden.