Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen sind die Nordsee und andere Meere weiterhin mit Nährstoffen, wie Stickstoff und Phosphor, überversorgt (eutrophiert). Nationale und regionale Zielwerte hinsichtlich Eutrophierungsindikatoren werden in deutschen und niederländischen Gewässern weitgehend verfehlt. Im Vergleich zu den 1990er Jahren sind die aktuellen Fortschritte bei der Reduktion von Nährstoffeinträgen nur noch gering.

Das internationale Forschungsvorhaben NAPSEA („N and P – From Source to Sea“) untersuchte von 2022 bis 2025 unter Beteiligung des Umweltbundesamtes (UBA), effektive Maßnahmen zur Eintragsreduktion am Beispiel des Wattenmeeres und seiner größten Nährstoffzuflüsse Rhein und Elbe sowie dem kleinen, stark landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebiet der niederländischen Hunze. Dazu wurden drei Perspektiven eingenommen:

- Ökosystemgesundheit: Wie hoch ist der Reduktionsbedarf basierend auf bestehenden und neuen, ökologischen Indikatoren?

- Eintragspfade und Maßnahmen: Sind die aktuellen Politikziele ausreichend? Wie kann dieser Reduktionsbedarf sonst erreicht werden?

- Governance und gesellschaftliche Akzeptanz: Wie gut stimmen die Politikinstrumente überein? Inwieweit unterstützen Öffentlichkeit und Landwirtschaft (weitere) Reduktionsmaßnahmen?

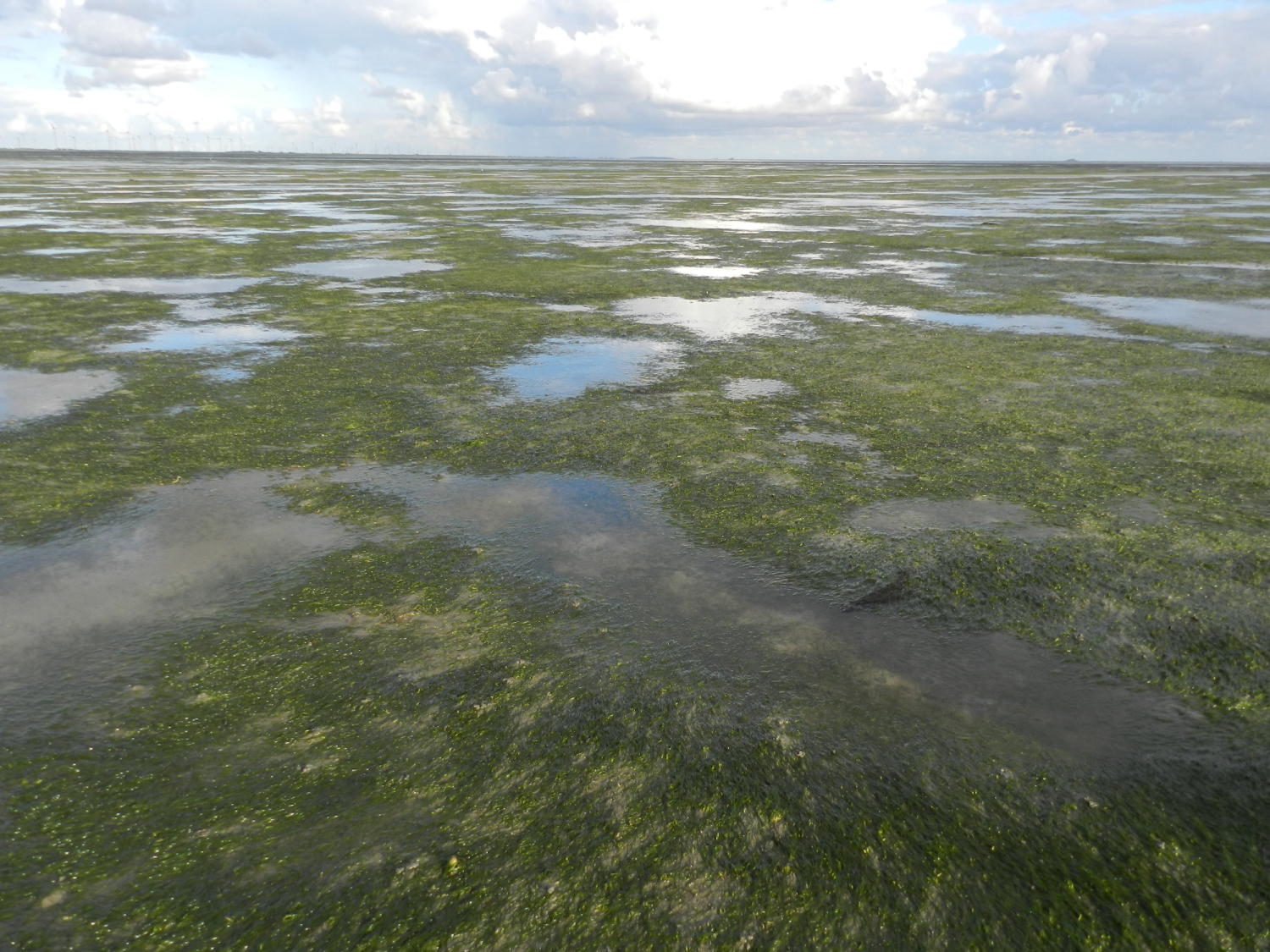

Anhand der Indikatoren wurden substanzielle Reduktionsbedarfe der Nährstofffrachten und -konzentrationen abgeleitet, die deutlich unter den aktuell in der nationaler Oberflächengewässerverordnung festgelegten Zielwerten liegen. Die Auswertungen ergaben, dass (neue) Zielwerte nachvollziehbar abgeleitet sein sollten. Anschauliche Indikatoren, wie die Rückkehr des Seegrases im Wattenmeer, könnten die Akzeptanz bei Betroffenen und der Öffentlichkeit befördern.

Die Szenarien berücksichtigten mögliche Auswirkungen des Klimawandels bis 2050, verminderte Einträge durch die Einhaltung der Ziele der Kläranlagen- und Nitratrichtlinien sowie der Luftreinhaltepolitik, den Nährstoffrückhalt durch Gewässerrandstreifen und Auen als „naturbasierte Lösungen“. In weitergehenden Szenarien wurden ambitioniertere (drastische) Ziele untersucht:

- Kläranlagen erreichen, größenabhängig, die heutigen mittleren Nährstoffrückhalte und Ablaufkonzentrationen

- Reduktion der Stickstoffüberschüsse in Deutschland durch standortspezifische Düngung (Beschränkung auf 80 % des Pflanzenbedarfs)

- Reduktion des Stickstoffeintrags in die Atmosphäre durch Umsetzung aller technisch möglichen Maßnahmen (und Umsetzung von Klimazielen mit deutlich geringerem Tierbestand)

- Erweiterung der Fläche der aktiven Auen um 20 % (Anschluss von 30 % der Altauen)

Die Szenarien zeigten, dass die im Rahmen aktueller Politikziele geplanten Nährstoffeintragsreduktionen nicht für die in NAPSEA abgeleiteten Reduktionsbedarfe ausreichend wären. Stattdessen sind drastische Ziele und Maßnahmen, wie eine deutliche Verringerung des Düngereinsatzes und des Tierbestandes, erforderlich. Diese systemischen Umstellungen würden nicht nur dem Meeresschutz dienen. So wirken sich niedrige Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Atmosphäre und die Gewässer auch positiv auf die menschliche Gesundheit, die Biodiversität und den Klimawandel aus.

Folgende besonders wichtige Empfehlungen ergeben sich aus den Untersuchungen:

- Ziele und Narrative von Nährstoffreduktionszielen sollten wissenschaftlich begründet und nachvollziehbar sein

- Meeresschutz beginnt an Land: Ableitung von Reduktionsbedarf und Zielwerten im Binnenland nicht nur zur Vermeidung lokaler Eutrophierungsprobleme, sondern auch aufgrund der Anforderungen aus Sicht des Meeresschutzes (Guter Zustand)

- Unterschiedliche ökologische Indikatoren tragen zur Absicherung abgeleiteter Reduktionsbedarfe bei, dabei sollten nicht nur einzelne Nährstoffe, sondern auch deren Verhältnisse berücksichtigt werden

- Ökologische Indikatoren, die in der Öffentlichkeit Anklang finden, können die Akzeptanz erhöhen

- Umsetzung eines integrierten Ansatzes „von der Quelle bis zum Meer“ bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen zur Nährstoffreduktion, auch über Ländergrenzen hinweg

- Diese Maßnahmen müssen die zeitlich und räumlich variablen Folgen des Klimawandels auf Nährstoffeinträge berücksichtigen

- Diese Maßnahmen sollten mit Maßnahmen zur Klimaanpassung und dem Erhalt der Biodiversität gekoppelt werden sowie die Unterstützung bei der Umsetzung landwirtschaftlicher Maßnahmen berücksichtigen, wozu auch Planungssicherheit und bürokratischer Aufwand gehören

Das Umweltbundesamt wird die Projektergebnisse aktiv in die nationalen und internationalen Diskussionen zur Bekämpfung der Eutrophierung einbringen. Konkrete Ziele sind, dass ein integriertes Nährstoffmanagement etabliert und strengere Zielwerte für die Nährstoffeinträge der in die Nordsee mündenden Flüsse gesetzlich verankert werden.